Работа с металлом

Работа с металлами

Изготовление ножей

● Выбор металла. При работе с металлами необходимо учитывать их cвойства. Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготавливают проволоку, сетки, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности.

Углеродистые стали с содержанием углерода 0,5 %, как подвергающиеся закалке, используются для изготовления деталей повышенной прочности, работающих на истирание.

Инструментальные стали марок У7 и У8 могут подвергаться всем видам термообработки, пригодны для изготовления молотков, зубил, отверток, столярного инструмента, пил для. металла. Инструментальные стали марок У12 и У13 могут быть. подвергнуты всем видам термообработки; используются для изготовления метчиков, плашек, сверл, напильников, шаберов, измерительных инструментов. Для этого используются стали с содержанием хрома. Кроме того, они нашли широкое применение для изготовления токарных резцов, в том числе и для твердых материалов.

Сталь с содержанием марганца или кремния используется для навивки пружин холодным способом, изготовления пружинных шайб и т. п. Эти стали могут подвергаться всем видам термообработки.

Медь—металл с малым удельным электрическим сопротивлением. Используется в качестве моточного провода, токонесущих деталей переключателей, различных соединительных устройств и др.

Сплавы, меди (латунь, бронза и др.) идут на различные поделки в любительской практике, например сердечники, декоративные элементы и др. Медь и ее сплавы легко обрабатываются, покрываются никелем, хромом, серебром и окрашиваются в различные оригинальные цвета.

Алюминий марок Al, A2, A3 обладает высокими пластическими свойствами, что позволяет использовать его для пластин конденсаторов, экранов к контурным катушкам и др.

Дюралюминий —сплав алюминия с различными компонентами, повышающими прочность, что позволяет выполнять из него детали, работающие под нагрузками. На листовом дюралюминии проставляется марка, последние буквы которой обозначают горячекатаные листы—буква А (Д1А), отожженные—буква М (Д1А-М), закаленные и естественно состаренные листы — буква Т (Д1А-Т) и т. д.

● Определение марки стали довольно точно можно произвести по пучку искр, образующемуся при обработке детали на наждачном круге. Форма и длина нитей искр, цвет искр, их количество, ширина пучка различны для разных марок стали:

Малоуглеродистая сталь — непрерывные соломенно-желтые нити искр с небольшим количеством звездочек;

Углеродистая сталь с содержанием углерода около 0,5 %—пучок светло-желтых нитей искр со звездочками на конце;

Инструментальная сталь У7-У10 — расходящийся пучок светло-желтых нитей искр с большим количеством звездочек на конце;

Инструментальная сталь У 12, У 13 — плотный и короткий пучок искр с очень большим количеством звездочек на концах нитей, при этом звездочки более разветвленные;

Сталь с содержанием хрома — плотный пучок темно-красных нитей искр с большим количеством желтых звездочек на концах нитей, звездочки сильно разветвленные;

Быстрорежущая сталь с содержанием хрома и вольфрама — пучок прерывистых темно-красных нитей искр, на концах которых имеются более светлые звездочки каплеобразной формы;

Пружинная сталь с содержанием кремния—широкий пучок темно-желтых нитей искр, на концах которых образуются небольшие звездочки более светлого цвета:

Быстрорежущая сталь с присадкой кобальта — широкий пучок темно-желтых нитей искр без звездочек не конце.

● Термическая обработка металлов и сплавов под разделяется на отжиг, закалку и отпуск.

Отжиг стальной детали производят для уменьшения ее твердости, что необходимо для облегчения механической, в том числе пластической, обработки. Отжиг целесообразно применять в тех случаях, когда необходимо изготовить какой-либо инструмент, используя металл другого, закаленного ранее инструмента.

Полный отжиг происходит при нагревании детали или заготовки до температуры 900 °С, выдерживании при этой температуре в течение некоторого времени, необходимого для прогрева детали по всему объему, а затем медленном охлаждении до комнатной температуры.

Температуру раскаленной детали можно определить по свечению материала:

Цвета каления Температура, Цвета каления Температура, °С

Ярко-белый... . 1250—1300 Вишнево-красный 770—800

Светло-желтый 1150—1250 Темно-вишнево - красный. 730—770

Темно-желтый. 1050—1159 Темно-красный. 650—730

Оранжевый. . . .900—1050 Коричнево-красный..... 580—650

Светло-красный. 830—900 Темно-коричневый..... 550—580

Светло-вишневокрасный. . . 800—830

Закалка дает стальной детали большую твердость и износоустойчивость. При закаливании деталь нагревают до определенной температуры, выдерживают некоторое время, необходимое для прогрева всего объема материала, а затем быстро охлаждают. Обычно детали из конструкционных сталей нагревают до 880—900, из инструментальных — до 750—760, из нержавеющей стали — до 1050—1100°С. Для охлаждения применяют раствор поваренной соли или масло. При охлаждении в масле на поверхности стали образуется плотная пленка окислов, которая является хорошим антикоррозийным покрытием.

При закалке мелких деталей можно легко перекалить их. Во избежание этого пользуются оправдавшим себя способом: раскаляют плоскую крупную болванку, на которую кладут мелкую деталь. Цвет закаливаемой детали определяют по цвету самой болванки.

Для качественной закалки необходимо, чтобы в процессе охлаждения детали температура жидкости оставалась почти неизменной, для чего масса жидкости должна быть в 30—50 раз больше массы закаливаемой детали. Для интенсивного охлаждения деталь необходимо перемещать во всех направлениях.

Тонкие длинные детали нельзя погружать в жидкость плашмя, так как при этом деталь будет коробиться. Отпуск закаленных деталей позволяет снизить их хрупкость до допустимых пределов, сохранив при этом твердость, приобретенную сталью при закалке.

Температура разогрева стальной закаленной детали при отпуске определяется по изменению цвета-оксидной пленки при разогреве детали:

Цвета побежалости Температура, °С Цвета побежалости Температура,

Серый...………………. 330 Коричнево-красный..... 265

Светло-синий. ………..314 Коричнево-желтый. . . . 255

Васильковый. ………. 295 Темно-желтый ………… 240

Фиолетовый. . ………..285 Светло-желтый ……….. 220

Пурпурно-красный..... 275

Ниже приведены рекомендуемые температуры отпуска для некоторых инструментов и деталей (в градусам Цельсия):

Резцы, сверла, метчики из углеродистых сталей. . ……. 180—200

Молотки, штампы, метчики, плашки, малые сверла. . 200—225

Пробойники, чертилки, сверла для мягкой стали. …. 225—250

Сверла и метчики для меди и алюминия, зубила для

Стали и чугуна.............………………………………………. 250—280

Инструмент для обработки древесины....……………... 280—300

Пружины............…………………………………………..... 315—330

При закаливании дюралюминия материал нагревают до температуры 360—400 °С, выдерживают некоторск время, а затем погружают в воду комнатной температу ры и оставляют до полного охлаждения, после чего дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя 3—4 дня: твердость и хрупкость его увеличиваются настолько, что он не выдерживает изгиба даже ш небольшой угол.

Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить следующим образом. При температуре 350—360 °С конец спички, свободный от серы, которым проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на поверхность разогреваемой детали. При температуре 400 °С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Отжигаемую деталь разогревают до 360 °С, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе. Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.

Закаливание меди происходит при медленном остывании на воздухе предварительно разогретой детали. Для отжига разогретую деталь из меди быстро охлаждают в воде. При отжиге медь нагревают до красного каления (600 °С), при закалке—до 400 °С.

Для того чтобы латунь стала мягкой, легко гнулась, ковалась и хорошо вытягивалась, ее отжигают путем нагрева до 500 °С и медленного охлаждения на воздухе при комнатной температуре.

● Удаление ржавчины с металлических поверхностей производят обычно стальными щетками или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства, например “Автопреобразователь ржавчины”. При пользовании им металлическую поверхность следует очистить от рыхлой и пластовой ржавчины, после чего обезжирить уайт-спиритом или бензином. Затем, тщательно перемешав, состав наносят на поверхность с помощью • кисти. О взаимодействии состава со ржавчиной свидетельствует изменение цвета поверхности—она становится синевато-фиолетовой.

Работать следует в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании средства на кожу — сразу смыть водой.

Другое средство — паста “Автоочиститель ржавчины”. Ее наносят на металлическую поверхность, предварительно очищенную от рыхлой и пластовой ржавчины и обезжиренную, слоем толщиной в 2—3 мм и выдерживают 30 мин. Эту операцию можно повторить несколько раз до тех пор, пока металл не освободится от ржавчины.

Хорошие результаты получаются при химической очистке специальным составом. Его приготовляют из двух растворов. Первый из них: в 250 мл воды растворяют 53,5, г хлористого аммония, 52 г едкого натра, 200 г 40 %-ного формалина и добавляют воды до 500 мл. Второй—10%-ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого, и состав готов.

Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине. В составе деталь оставляют на 10—30 мин до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают.

Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусочек цинка и погружают вместе в воду, слегка подкисленную серной кислотой. При хорошем электрическом контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь промывают в воде и протирают чистой тканью.

Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5—2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшем ржавлению детали.

Если необходимо быстро удалить ржавчину, то сначала деталь промывают в течение нескольких минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем в теплой воде.

Небольшие пятна ржавчины можно удалить с помощью тампона, смоченного в керосине, а также с помощью кашицы из толченого древесного угля, замешан ного на машинном масле. Кашицу наносят на тампон зачищают разные места. Деталь при этом не только очищается, но и полируется.

После удаления ржавчины обрабатываемые мест протирают мелким горячим песком или древесной золой. В необходимых случаях—закрашивают.

● Правка листового металла. Правка волнистой полосы или краев листа осуществляется ударами деревянного (киянки) или стального молотка с гладко о шлифованным выпуклым бойком — от наиболее выпуклых мест листа к краям. Более сильные удары наносят середине и силу удара уменьшают по мере приближения к краям.

Правку длинных, узких, серповидно изогнутых заготовок производят на плите. Для этого заготовку клад на плиту, одной рукой прижимают к плите и молотком наносят удары, начиная с более короткой, вогнутой кромки. В начале правки удары по вогнутой кромке должны быть более сильными, а затем постепенно ослабляться по мере приближения к противоположной кромке.

Перед началом правки выпуклых мест (выпучин) их обводят мелом или карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклостью вверх и начинают наносить удары в направлении от краев выпуклости к ее центру. Удары наносят частые, но не сильные. По мере приближения к центру удары должны быть слабее. Нельзя наносить удары сразу по выпуклому месту — от этого оно еще больше увеличится.

Полосы из мягких алюминиевых и медных сплавов лучше править (рихтовать) через прокладку из гетинакса или текстолита толщиной 1,5—3 мм. В этом случае ровная неповрежденная поверхность получается даже при работе обычным стальным молотком.

Тонкий (до 0,5 мм) листовой металл правят на стальной плите с помощью металлического или деревянного бруска с закругленными кромками.

● Разметка заготовки заключается в переносе с чертежа или образца на поверхность заготовки точек и линий (рисок). Для этих целей достаточно иметь: две стальные измерительные линейки длиной 150 и 300 мм, чертилку, кернер, небольшой молоток массой в 100—200 г, обычный чертежный циркуль, слесарный угольник и штангенциркуль с глубиномером.

Чертилка представляет собой отрезок стальной проволоки (сталь У10 или У12) диаметром 3,5—4,5 мм. Один конец ее длиной 20—30 мм закален и остро заточен, а другой — согнут в кольцо диаметром 15—25 мм. Для разметки в труднодоступных местах удобно пользоваться чертилкой, в которой заточенный (рабочий) конец отогнут под углом 90° и после этого закален. Чем острее рабочая часть чертилки, тем большей точности можно добиться при разметке. Линию проводят один раз, так как при повторном проведении трудно попасть точно в то же место.

Если на деталь необходимо нанести ряд различных линий, то целесообразно провести сначала линии горизонтальные, затем вертикальные и наклонные и только после этого — дуги, закругления и окружности.

На точность разметочных работ оказывает влияние состояние поверхности размечаемого материала. Ее нужно очистить от грязи, окалины, ржавчины. Чтобы линии, наносимые чертилкой, были четкими, поверхность стальных и чугунных заготовок перед разметкой или окрашивают мелом, или покрывают раствором медного купороса (омедняют); При разметке на мягких металлах и сплавах, например на дюралюминии, латуни и других, пользуются хорошо заточенным твердым карандашом (2Т, ЗТ). Применять для разметки алюминиевых и дюралюминиевых деталей стальную чертилку нельзя, так как при нанесении рисок разрушается защитный слой и создаются условия для появления коррозии.

Разметку листовых материалов производят следующим образом. Предварительно разметочные линии выполняют на листе миллиметровой бумаги, Полученный таким образом трафарет наклеивают с помощью нескольких капель резинового клея на заготовку и по трафарету накернивают все центры отверстий и узловые точки контура детали. После этого трафарет удаляют и производят обработку детали.

Простой способ разметки центрового отверстия в торце цилиндрической детали проиллюстрирован на рис.

Разметка центрового отверстия в торце цилиндрической детали: а—приспособление для разметки, б—положение разметочных линий oтносительно центра

Прямоугольный кусочек жести сгибают под прямым углом таким образом, чтобы ширина верхней части его была приблизительно равна радиусу торца детали. Уголок прижимают к боковой поверхности детали и на торце проводят четыре линии под углом примерно 90 °. Центр торца детали оказывается внутри небольшого пространства, ограниченного линиями, и отметить его кернером можно достаточно точно.

● Гибка заготовки производится путем сгибания ее вокруг какой-либо оправки, форму которой она принимает, в тисках или на плите, на нужный угол. При толстых заготовках гибку осуществляют ударами молотка, лучше всего деревянного, не оставляющего на металле следов.

В процессе гибки неизменным по длине остается так называемый нейтральный слой, который у симметричных по сечению заготовок лежит на равном расстоянии от сторон—посередине, а у несимметричных проходит через центр тяжести сечения. Внутренний слой претерпевает сжатие, наружный — растяжение. Если радиус гибки очень мал, то в металле могут образоваться трещины. Чтобы этого избежать, не следует гнуть по радиусам, меньшим двойной толщины заготовки.

Листовой металл после прокатки имеет волокнистую структуру. Чтобы не получалось трещин, его следует гнуть поперек или так, чтобы линия изгиба составляла с направлением прокатки угол более 45°.

● Гибка труб, особенно большого диаметра (30— 40 мм), может производиться с использованием пружины. Определив длину подлежащей изгибанию части трубы, на болванку подходящего диаметра наматывают пружину, длина которой должна быть равна измеренной или чуть больше ее. Наружный диаметр пружины должен быть на 1,5—2 мм меньше внутреннего диаметра трубы. В качестве материала для пружины используют твердую проволоку диаметром 1—4 мм (в зависимости от толщины стенки трубы). Намотка ведется так, чтобы между витками был зазор 1,5—2 мм. Пружину устанавливают в трубе на месте изгиба. Гибку производят на болванке с радиусом, равным внутреннему радиусу изгиба, предварительно разогрев место изгиба паяльной лампой. Изгиб получается аккуратный, без помятостей. После окончания работы пружину удаляют. Следует учитывать при этом правила отжига и закаливания металла, из которого изготовлена труба.

Спиральную пружину можно изготовить из стальной проволоки на специальной оправке, зажатой в патрон дрели, которая, в свою очередь, закреплена в тисках. Оправка представляет собой стальной пруток соответствующего диаметра с резьбой и продольным пазом на одном конце (который остается свободным при креплении прутка в дрели).

Конец пружинной проволоки вставляют в паз и зажимают гайкой, после чего, вращая патрон дрели, производят навивку пружины. Для создания необходимого натяжения проволоку пропускают между двумя плотно сжатыми деревянными планками. Окончив навивку, гайку отвинчивают и пружину снимают с оправки. Эту же оправку можно использовать для навивки пружин большего диаметра, если предварительно намотать на нее в несколько слоев металлическую фольгу или плотную бумагу.

Аккуратный изгиб трубы можно получить и другим способом. С одного конца изгибаемую трубу закрывают металлической пробкой, а в другой заливают расплавленный свинец или оловянно-свинцовый припой. Во избежание ожогов трубу предварительно необходимо хорошо просушить. После гибки свинец (припой) выплавляют, нагревая трубу паяльной лампой.

Хороший изгиб трубы можно получить и в том случае, если вместо свинца или припоя залить обычную воду и заморозить ее каким-либо способом (например, в морозильной камере холодильника, если позволяют размеры) . Затем трубу изгибают, после чего разогревают и выпускают воду.

● Сверление отверстий. При большом числе отверстий разного диаметра вначале рекомендуется просверлить их все сверлом, диаметр которого равен диаметру самого малого отверстия, а уж затем рассверлить остальные отверстия до нужных размеров. Во избежание ошибок одинаковые отверстия помечают. Следует учитывать при этом, что рассверливать отверстия, диаметр которых всего в 1,2—1,5 раза больше диаметра самого малого отверстия, не рекомендуется; их сверлят сразу сверлом необходимого размера.

Зенкование отверстий делают для придания им законченного вида. Зенкование выполняют с обеих сторон специальным инструментом (зенковкой) или сверлом, диаметр которого примерно вдвое больше диаметра отверстия, на небольшую глубину (0,2—0,3 мм). Сверло затачивают под углом 90°.

Качественное сверление отверстий в стали, алюминии и сплавах возможно только при использовании смазочно-охлаждающих веществ. Для этого при работе с мягкими сталями можно пользоваться техническим вазелином. При работе с твердым алюминиевым сплавом (типа Д16-Т)—хозяйственным или туалетным мылом, периодически погружая в них сверло. При работе с мягкими материалами (алюминий, органическое стекло, гетинакс) можно пользоваться мыльной водой.

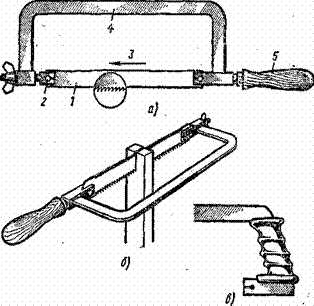

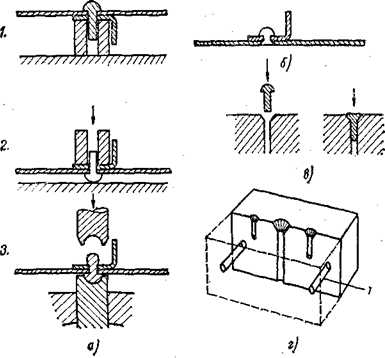

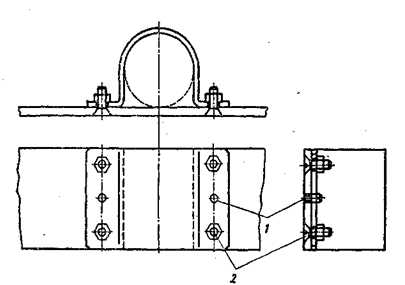

● Клепка. Используется для получения неразъемных соединений деталей. Заклепки обычно изготовляют из стали, меди, латуни, алюминия и других металлов и сплавов, поддающихся ковке. Длина стержня заклепки берется исходя из суммы толщин склепываемых деталей и выступающей части стержня, необходимой для образования замыкающей головки. Для образования плоской (потайной) головки выступающий конец должен быть равен половине диаметра стержня, а полукруглой головки—полтора диаметра. Диаметр стержня заклепки выбирают в зависимости от толщины склепываемых листов или деталей: d=2S, где S—наименьшая толщина склепываемых деталей (листов).

Диаметр отверстий под заклепки делают на 0,1— 0,2 мм больше диаметра стержня заклепок, а выступающий конец заклепки—слегка коническим. Это облегчает вставку заклепок в отверстия. С помощью натяжки (стального стержня с углублением-лункой на торцевой части, диаметр и глубина которого должны быть несколько больше выступающей части заклепки), ударяя по ней молотком, плотно сжимают склепываемые детали. Затем расклепывают стержень заклепки, стремясь, чтобы количество ударов было минимальным. Для этого сначала сильными ударами осаживают стержень, затем формуют головку, а окончательно формируют ее обжимкой (обжимка представляет собой стержень с лункой по форме головки в торцевой части).

Если сразу на выступающий конец заклепки наложить обжимку и, ударяя по ней, одновременно расклепывать и оформлять головку, то при этом возможно смещение головки относительно оси заклепки, что нежелательно.

Заклепки можно изготовить самому из медной или алюминиевой проволоки с помощью несложного приспособления.

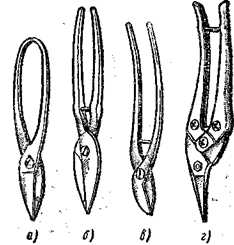

Рис. Приспособление для изготовления заклепок: а—изготовление обжимки; б—формовка головки заклепки

Оно представляет собой стальную пластину с отверстием, диаметр которого равен диаметру проволоки. Толщина пластины должна быть равна длине заклепки. Для изготовления заклепок с полукруглой головкой длину заготовки из проволоки берут больше длины заклепки на 1,3—1,5 диаметра.

Пластину кладут на стальную плиту, в отверстие пластины вставляют заготовку и легкими ударами молотка расклепывают выступающую часть заготовки, стараясь придать ей форму, близкую к полусферической. Окончательно формовку головки заклепки производят с помощью обжимки. Готовую заклепку выбивают из пластины с обратной стороны стальным стержнем, диаметр которого на 0,1—0,2 мм меньше диаметра отверстия.

Обжимку изготавливают из стального или латунного прутка подходящего диаметра. В торце прутка сверлом, диаметр которого примерно вдвое больше диаметра заклепки, делают углубление. Затем на стальную плиту кладут стальной шарик, сверху на него устанавливают обжимку (углублением к шарику) и ударами молотка по свободному концу обжимки придают углублению полусферическую форму. С помощью этой обжимки можно формовать головку заклепки и при соединена деталей.

Если необходимо изготовить заклепки с потайной головкой, то отверстие в пластине зенкуют с одной стороны сверлом, заточенным под углом 90°. В этом случае длина заготовки из проволоки должна быть больше длины заклепки на 0,6—0,8 ее диаметра.

● Резьба в отверстиях нарезается с помощью метчиков. Для каждого стандартного размера резьбы в комплект входят два метчика: первый маркируется одной кольцевой риской, второй — буквой Е. Резьбу нарезают сначала первым метчиком, затем вторым. Для скалывания стружки метчик после каждого оборота по часовой стрелке поворачивают на пол-оборота в обратном направлении. При работе метчики закрепляют в специальных держателях (воротках). Удобно при резьбе менее М4 использовать для этой цели ручки (“клювики” от переключателей. Для улучшения качества резьбы рекомендуется применять те же смазочно-охлаждающи вещества, что и при сверлении.

Диаметр отверстия под резьбу приближенно определяют, умножив размер резьбы на 0,8 (например, для резьбы М2 сверло должно иметь диаметр 1,6 мм, дл МЗ — 2,4 мм, для М4—3,2 мм и т. д.).

Для надежности резьбового соединения размер резьбы выбирают так, чтобы в резьбовом отверстии было и меньше трех полных ниток резьбы. Так, при толщин материала 2 мм можно нарезать резьбу М2 и МЗ, у которой шаг резьбы 0,4 и 0,5 мм соответственно. Резьбу М4 применять нецелесообразно, так как шаг резьбы у нее 0,7 мм.

При нарезании резьбы в глухих отверстиях, чтобы не сломать метчик, после каждых двух-трех полных оборотов его следует вывинчивать и удалять стружку.

Наружная резьба на прутковых материалах нарезается плашками, закрепленными в плашкодержателях. Для получения чистой резьбы диаметр прутка должен быть чуть меньше размера резьбы. Перед нарезкой обрабатываемую часть прутка смазывают машинным маслом или техническим вазелином. Для скалывания стружки после каждого оборота по часовой стрелке плашку поворачивают на пол-оборота в обратном направлении.

● Очистка загрязненных поверхностей деталей из алюминиевых сплавов производится травлением. Для этого в течение 1—2 мин обрабатывают деталь в 5 %-ном растворе едкого натра, промывают в воде, опускают в азотную кислоту и снова промывают. После этого металл приобретает чистый серебристый цвет.

Значительно улучшится вид деталей из дюралюминия, если смазать их поверхности водным раствором буры (1 г буры на 100 мл кипяченой воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Через 30 мин детали протирают чистой суконной ветошью.

Поверхности медных, латунных и бронзовых деталей очищают пастой, состоящей из равных частей талька и древесных опилок, смешанных со столовым уксусом до получения тестообразной массы. Хорошие результаты получают при использовании пасты, составленной из равных частей поваренной соли и мела, замешанных на молочной сыворотке.

● Фосфатирование стальных деталей обеспечивает образование на поверхности металла защитной пленки с высокими антикоррозийными свойствами. Зачищенную, отполированную, обезжиренную (бензином) и декапированную (в течение 1 мин в 5 %-ном растворе серной кислоты) стальную деталь погружают в горячий раствор (35 г/л) мажефа—фосфорнокислых солей марганца и железа. Температура раствора должна быть 97—99 °С. При этом наблюдается бурный химический процесс с выделением большого количества водорода. Через час-полтора выделение водорода прекращается, деталь выдерживают в растворе еще 10—15 мин, после чего тщательно промывают горячей водой, сушат и смазывают маслом (вазелином).

● Оксидирование стали и железа являетсяразно видностью антикоррозийного и декоративного покрытш с целью предохранения от ржавления. Среди таких способов, как фосфатирование, химическое никелирование оксидирование, последний является наиболее простым нетрудоемким, не требующим особых затрат. Зачищенную, отполированную деталь декапируют т. е. химическим путем удаляют пленку окиси с поверхности детали. Для этого на 1 мин деталь опускают в 5 %-ный раствор серной кислоты. Затем деталь промывают в воде комнатной температуры, подвергают пассивированию кипячением в мыльной воде (50 г хозяйственногомыла растворяют в литре воды). После этого в эмалированной посуде приготовляют раствор едкого нат ра (50 г/л), подогревают раствор до 140 °С, погружают в него деталь на 1,5 ч.

В результате на поверхности металла образуется блестящая черная пленка. Если нужна матовая черная пленка на поверхности детали, то состав раствора изменяют; растворяют 50 г нитрата натрия 1500 г едкого натра в одном литре воды. Подогреваю раствор до 150°С и погружают в него деталь на 10 мин.

● Воронение придает хороший внешний вид стальным деталям. При этом деталь покрывается тонкой пленкой окислов, предотвращающей коррозию металла и имеющей приятный цвет—от синих до черных тонов.

Деталь, подлежащую воронению тщательно шлифуют и полируют. Затем ее обезжиривают, протирая тампоном, смоченным в бензине. Для обезжиривания можно использовать водный раствор стирального порошка, После этого деталь нагревают на газовой плите до температуры 250—300 °С и протирают тампоном, пропитанным конопляным маслом. Для повышения антикоррозийных свойств деталь протирают техническим вазелином, затем насухо вытирают.

● Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов. Процесс обеспечивает образование устойчивой з. щитной пленки, которая может быть окрашена в любой цвет. При анодировании постоянным током деталь сначала полируют до зеркального блеска (царапин и вмятин не должно быть), обезжиривают ацетоном и затем в течение 3—5 мин—раствором едкого натра (50 г/л). Температура раствора должна быть 50 °С.

После обезжиривания желательно провести химическое полирование. Для этого деталь необходимо поместить на 5—10 мин в состав, состоящий из ортофосфорной кислоты — 75 и серной кислоты—25 объемных частей. Температура состава должна быть 90—100°. Деталь после полирования промывают и опускают в ванну, заполненную 20 %-ным раствором серной кислоты (температура электролита не более 20°С). В качестве ванны может служить стеклянная, керамическая или эмалированная посуда. Подвеска для детали должна быть алюминиевой. Деталь служит анодом. Катод— свинцовая пластина. Контакты токопроводов (алюминиевых) должны быть очень хорошими — лучше соединение с токопроводом производить склепыванием или пайкой. Напряжение на электродах поддерживают 10— 15 В. Плотность анодного тока для алюминиевых деталей 0,0015—0,002, для деталей из дюралюминия—0,02— 0,03 А/м2. Время анодирования 25—50 мин. .

Качество анодирования проверяют следующим образом. Химическим карандашом проводят черту по анодированной поверхности детали (в незаметном месте). Если черта не будет смываться проточной водой, анодирование произведено хорошо. Деталь после проверки промывают и опускают в водный раствор анилинового красителя на 10—15 мин. Температура раствора должна быть 50—60 °С. Если деталь опустить в 10 %-ный раствор двухромовокислого калия (хромпика) на 10—12 мин при температуре 90 °С, то она окрасится в золотистый цвет.

Окончательным процессом является уплотнение пор пленки. Поры уплотняются (закрываются) после кипячения детали в воде в течение 15—20 мин. Деталь после просушивания можно покрыть бесцветным лаком или клеем БФ-2, БФ-4.

При анодировании переменным током все подготовительные и заключительные операции аналогичны описанным выше. Особенностью является то, что анодированию подвергаются сразу две детали (если деталь одна, то в качестве второго электрода используют алюминиевый лист или болванку). При переменном напряжении 10—12 В добиваются такой же плотности тока, как при анодировании постоянным током. Время анодирования 25—30 мин.

● Оксидирование алюминия и алюминиевых сплавов обеспечивает защиту деталей от коррозии. Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или (если они сильно загрязнены) в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться.

Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.

Существует еще один способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность железной щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют с поверхности детали чистой ветошью. Чистую поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90— 100°С). После высыхания раствора поверхность детали покрывается красивой пленкой с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением едкого натра деталь нагреть до температуры 80— 90 °С.

● Окраска оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов.

Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава:

1-й раствор — 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 °С, выдержка детали 0,5—1 мин);

2-й раствор—50 г/л уксуснокислого кобальта (температура раствора 50 °С, выдержка детали 1—3 мин);

3-й раствор—50 г/л марганцовокислой калия (температура раствора 80 °С, выдержка детал1 3—5 мин).

Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.

Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обработать ее в течение 2—4 мин в подогретом до 100 °( растворе следующего состава: в литре воды растворяют 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинирование) .соды

Растворы для химического окрашивания деталей из алюминия и алюминиевых сплавов

| Цвет окраски | Первый раствор | Второй раствор | Температура раствора, °С | Время выдержки в каждом растворе, мин |

| Белый | Азотнокислый барий | Сернокислый натрий | 60 | 30 |

| Синий | Хлорное железо | Железистосинеродистый калий | 60 | 20 |

| Желтый | Уксусный свинец | Двухромовокислый калий | 90 | 10 |

| Оранжевый | Азотнокислое серебро | Хромовокислый калий | 75 | 10 |

| Коричневый | Медный купорос | Железистосинеродистый калий | 60 | 20 |

● Химическое никелирование предлагаемыми способами позволяет никелировать детали из стали, меди и медных сплавов. Поверхность детали шлифуют, полируют, а затем обезжиривают. Для обезжиривания стальных деталей применяют водный раствор следующего состава: едкий натр или едкий калий —20—30, сода кальцинированная —25—50, жидкое стекло (силикатный клей) — 5— 10 г/л. Раствор для обезжиривания меди и медных сплавов: тринатрийфосфат—100, жидкое стекло—10—20 г/л. Обезжиривание в растворе комнатной температуры длится 40—60 мин. При нагревании раствора до 75— 85 °С процесс значительно ускоряется.

Обезжиренную деталь тщательно промывают в проточной воде и переносят в 5 %-ный раствор соляной кислоты на 0,5—1 мин для декапирования. Температура раствора должна быть не выше 20 °С. Затем деталь тщательно промывают и сразу переносят в раствор для никелирования (на воздухе деталь быстро покрывается оксидной пленкой).

Раствор для никелирования приготавливают следующим образом. В литре воды, нагретой до 60°С, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Температуру раствора доводят до 80 °С, добавляют 15 г гипосульфита натрия и погружают в раствор никелируемую деталь. Раствор с деталью подогревают до температуры 90—92 °С, которую поддерживают постоянной до конца никелирования. При температуре раствора ниже 90 °С процесс никелирования протекает медленно, а при нагревании выше 95 °С раствор портится.

Объем раствора в литрах численно должен быть равен одной трети площади детали, выраженной в квадратных дециметрах. Скорость наращивания пленки приблизительно 10 мкм/ч.

Другой способ позволяет никелировать - медные, латунные и бронзовые детали, обеспечивает плотную блестящую пленку, обладающую хорошими антикоррозийными свойствами. Не требует сложного оборудования и особых затрат на материалы.

Деталь зачищают, полируют. Обезжиривают в растворе, рецепт которого приведен выше. Декапирования при этом можно не производить. В эмалированную посуду наливают 10 %-ный раствор хлористого цинка (“паяльной кислоты”) и к нему добавляют сернокислый никель до тех пор, пока раствор не станет густо-зеленого цвета. Полученный раствор нагревают до кипения и опускают в него деталь. В кипящем растворе деталь должна находиться 1—2 ч (при этом толщина слоя никеля будет около 10 мкм), затем деталь переносят в меловую воду (10—15 г мела на стакан воды) и слегка протирают ветошью. Далее деталь промывают и протирают насухо. Для повторного применения раствор может быть сохранен в течение 6 мес в плотно закупоренной посуде.

Химическое никелирование алюминия почти не отличается от химического никелирования стали, за исключенем того, что декапирование производят погружением детали на 2—3 мин в 50 %-ный раствор азотной кислоты.

● Окраска стали (железа). Детали можно покрывать всеми видами лаков и красок. Чтобы покрытия были прочными, металл тщательно зачищают и грунтуют, причем каждому виду красок должен соответствовать определенный тип грунта.

При зачистке детали на длительное время погружают в керосин, затем снимают с них ржавчину и обезжиривают. Ржавчину можно снимать и другими способами.

Грунт обладает повышенной адгезией (способностью сцепляться с поверхностью детали). Таким образом обеспечивается прочность всего покрытия (грунт плюс краска). Грунт кладут на поверхность детали слоем не более 0,2 мм толщиной и после высыхания зачищают наждачной шкуркой до полного выравнивания. В качестве своеобразного грунта можно применять уксусную эссенцию, которой протирают хорошо зачищенную и обезжиренную деталь. На такой “грунт” хорошо ложатся все виды красок, лаков и эмалей.

Окрашивают детали мягкими кистями в два слоя, причем второй слой наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему. Окраску удобно производить с помощью распылителя, приняв меры предосторожности для защиты от засорения свежего покрытия пылью. При этом могут быть использованы нитроэмали, синтетические меламиноалкидные и алкидные эмали.

Нитроэмали высыхают быстро даже при комнатной температуре, но очень чувствительны к влаге (когда относительная влажность воздуха выше 70%, пленка краски при высыхании может покрыться белыми пятнами). После высыхания образуется полуглянцевое покрытие, блеск которого может быть усилен до желаемой степени шлифованием и полированием. Процессы полирования и шлифования длительны и трудоемки. Адгезия нитроэмалей к металлу невысокая, поэтому перед окраской необходимо предварительное грунтование. Нитроэмали “обратимы”. Это означает, что наносить кистью повторный слой нитроэмали нельзя без риска растворить ранее нанесенный слой.

Синтетические меламиноалкидные эмали образуют прочную глянцевую пленку. При температуре 100— 130°С (в зависимости от сорта эмали) свеженанесенная пленка высыхает за 30 мин (выше 130°С эмаль. нагревать нельзя). При комнатной температуре такая эмаль, к сожалению, вообще не высыхает. Шлифовать высохшую эмаль нельзя. Полируют ее составами, содержащими воск. Адгезия к металлу хорошая, поэтому можно красить без грунтовки.

Алкидные эмали близки по природе к масляным краскам. По прочности аналогичны синтетическим и так же реагируют на шлифование и полирование. В отличие от синтетических эмалей они высыхают при комнатной температуре за 2 сут (при повышении температуры это время может быть значительно сокращено).

Некоторые эмали выпускаются в аэрозольной упаковке. В баллоны с эмалью закладываются стальные шарики. Их назначение—помочь равномерно перемешать содержащиеся в баллоне эмаль и растворитель. Поэтому перед пользованием необходимо встряхивать баллон до тех пор, пока не послышатся звуки ударов шариков о стенки баллона. Более того, встряхивание надо продолжать после этого еще в течение двух минут и лишь затем приступать к окраске. Из предосторожности струю направляют куда-либо в сторону, а уж потом, убедившись в равномерной подаче эмали,—на окрашиваемую поверхность.

В течение всего процесса окрашивания нужно совершать непрерывные равномерные движения рукой с баллоном, держа его на расстоянии 25—30 см от окрашиваемой поверхности. Струя краски должна быть перпендикулярной к поверхности. При перерыве в работе необходимо продуть клапан баллона, иначе эмаль в клапане высохнет и он засорится. Для этого баллон надо перевернуть и нажать на пусковую кнопку: как только струя, выходящая из сопла, станет бесцветной, продувание следует прекратить.

● Удаление старых лакокрасочных покрытий с металлических изделий осуществляют с помощью смывок и смывочных паст. Смывку или пасту наносят на покрытие, подлежащее удалению. Через некоторое время лакокрасочное покрытие размягчается и его можно легко удалить. Наличие парафина (воска) делает состав более густым или даже пастообразным. Работать с пастообразным составом удобнее, чем со смывкой, которую приходится наносить на обрабатываемую поверхность несколько раз.

Удаление масляных красок и лаковых покрытий с металлических поверхностей производят теми же составами, что и для снятия их с деревянных поверхностей

Рецепты для травления металлов.

1-й рецепт. При травлении стали можно воспользоваться составом из серной (или соляной) кислоты—200 г на 1 л воды и присадки КС—2 г/л. Предварительно поверхность детали покрывают горячим стеарином. По стеарину штихелем (или резаком, см. п. 7-6) выполняют необходимую надпись на всю толщину стеариновой пленки.

2-й рецепт. Травление медных деталей удобно выполнять в смеси азотной и серной кислот (2:1). Готовят к травлению медные детали аналогично стальным.

3-й рецепт. В литре воды растворяют 100—200 г едкого натра (калия), 13 г поваренной соли и 50—100 г соляной кислоты. Состав пригоден для травления деталей из алюминия и его сплавов. Готовят деталь к травлению аналогично стальным деталям. После травления деталь тщательно промывают в проточной воде и сушат. При необходимости деталь покрывают бесцветным лаком.

Надписи травлением на металлических щильдиках и панелях можно выполнить различными способами.

1-й способ. Вырезанную “в размер” переднюю панель тщательно зачищают и полируют наждачной шкуркой, нагревают до 100—120 °С и натирают воском с таким расчетом, чтобы он, расплавившись, покрыл поверхность металла тонким ровным слоем. Когда панель остынет, слой воска в соответствующих местах процарапывают до металла; стружки воска осторожно удаляют. Затем приготовляют немного 20—30%-ного раствора поваренной соли, смачивают этим раствором кусок ваты и прикладывают его к панели так, чтобы полностью покрыть все надписи. Сверху на вату накладывают металлическую пластину. К панели присоединяют положительный полюс источника постоянного тока напряжением 2—4 В, а к металлической пластине—отрицательный полюс. Процесс травления продолжается 3—10 мин, в зависимости от силы тока источника и глубины травления. По окончании травления панель тщательно промывают в горячей воде и удаляют с ее поверхности воск. Этим способом можно делать надписи на всех металлах и их сплавах, в том числе на поверхности из закаленной и нержавеющей стали.

2-й способ. Из листового нейзильбера, который хорошо полируется (по сравнению с медью или сплавами на ее основе), вырезают заготовку, полируют до зеркального блеска и наносят на нее тонким слоем нитрокраски нужный рисунок (надпись). Когда нитрокраска высохнет, заготовку травят в растворе хлорного железа на необходимую глубину. Время травления определяют опытным путем. После травления нитрокраску удаляют, деталь промывают и сушат, а затем углубления, образовавшиеся в результате травления, заполняют нитрокраской.

3-й способ. Если панель из алюминия, можно поступить так. На ней тушью размечают в натуральную величину места отверстий под органы управления и наносят все необходимые надписи и знаки. Затем заготовку покрывают полупрозрачным слоем нитрокраски или нитролака так, чтобы нанесенный рисунок был отчетливо виден. После того как покрытие подсохнет, остроконечным резцом осторожно удаляют лак с тех мест, которые отмечены тушью, до появления металлического блеска. Подготовленную таким образом заготовку опускают в раствор хлорного железа. Время выдержки в растворе определяют опытным путем. После травления панель промывают, покрытие удаляют ацетоном, очищают протравленные места от шлака, окончательно промывают панель водой и сушат.

4-й способ. Хромированные шильдики удобно изготовлять из пластин электрического фотоглянцевателя. Из пластин вырезают заготовку шильдика. Битумным лаком наносят нужные надписи и погружают заготовку в раствор 20%-ной соляной кислоты. Через 2—3 мин не защищенные лаком участки хрома “растворяются”. После этого деталь вынимают из раствора и промывают водой. Не снимая слоя лака, деталь можно окрасить химическим или электрохимическим способом в желаемый цвет. Если на заготовку необходимо нанести много очень мелких надписей и знаков, удобнее применить фотоэмульсионный способ нанесения рисунка.

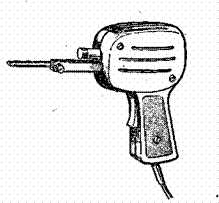

● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко …

● Органическое стекло — термопластичная пластмасса — широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

Работа с металлами. | Мастер Винтик. Всё своими руками!

При работе с металлами необходимо учитывать их свойства. Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготовляют проволоку, сетки, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности. Углеродистые стали с содержанием углерода 0,5%, как подвергающиеся закалке, используются для изготовления деталей повышенной прочности, работающих на истирание.

Инструментальные стали могут подвергаться всем видам термообработки. Стали марок У7 и У8 пригодны для изготовления молотков, зубил, отверток, столярного инструмента, пил для металла. Из, стали марок У12 и У13 изготовляются метчики, плашки, сверла, напильники, шаберы, мерительный инструмент. Сталь с содержанием хрома идет на изготовление токарных резцов, в том числе и для твердых материалов. Сталь с содержанием марганца или кремния используется для изготовления пружин холодным способом, пружинных шайб и т.п. Эти стали могут подвергаться всем видам термообработки. Медь — металл с малым удельным электрическим сопротивлением. Используется для моточного провода, токонесущих деталей переключателей и др. Сплавы меди (латунь, бронза и др.) идут на различные поделки в любительской практике, например сердечники, декоративные элементы. Медь и ее сплавы легко поддаются механической обработке, никелируются, хромируются, серебрятся, а также окрашиваются в различные оригинальные цвета.

Алюминий марок А1, А2, АЗ обладает высокими пластическими свойствами, что позволяет использовать его для пластин конденсаторов, экранов к контурным катушкам и др.

Дюралюминий — сплав алюминия с различными компонентами, повышающими прочность, что позволяет выполнять из него детали, работающие под нагрузкой. На листовом дюралюминии проставляется марка, последние буквы которой обозначают: горячекатаные листы — буква А (Д1А), отожженные — буква М (Д1АМ), закаленные и естественно состаренные — буква Т (Д1АТ) и т.д.1.2. Определение марки стали

довольно точно можно произвести по пучку искр, образующемуся при обработке на наждачном круге. Форма и длина нитей искр, цвет искр, форма пучка различны для разных марок стали:

малоуглеродистая сталь— непрерывные соломенно-желтые нити искр с небольшим количеством звездочек на концах нитей; углеродистая сталь (c содержанием углерода около 0,5% ) — пучок светло-желтых нитей искр со звездочками; инструментальная сталь У7 — У10 — расходящийся пучок светло-желтых нитей с большим количеством звездочек; инструментальная сталь У12, У13 — плотный и короткий пучок искр с очень большим количеством звездочек; звездочки более “разветвленные”; инструментальная сталь с содержанием хрома- плотный пучок темно-красных нитей искр е большим количеством желтых звездочек; звездочки сильно ‘разветвленные’, быстрорежущая сталь с содержанием хрома а вольфрама — пучок прерывистых темно-красных нитей искр, на концах которых более светлые звездочки каплеобразной формы; пружинная сталь с содержанием кремния — широкий пучок темно-желтых искр с более светлыми звездочками на концах нитей; быстрорежущая сталь с содержанием кобальта— широкий пучок темно-желтых нитей искр без звездочек.

1.3. Термическая обработка металлов и сплавов,

используемая в любительской практике, подразделяется на отжиг, закалку и отпуск. Отжиг стальной детали производят для уменьшения ее твердости, что необходимо для облегчения механической, в том числе пластической, обработки. Отжиг целесообразен в тех случаях, когда необходимо изготовить какой-либо инструмент, используя металл другого, закаленного ранее инструмента. Полный отжиг происходит при нагревании детали или заготовки до 900’С, выдержке при этой температуре для прогрева детали по всему объему, а затем медленном охлаждении до комнатной температуры.

Температуру раскаленной детали можно определить , по свечению материала:

| цвета каления | температура | цвета каления | температура |

| Ярко-белый Светло-желтый Темно-желтый Оранжевый Светло-красный Светло-вишнево-красный | 1250-1300 1150-1250 1050-1150 900-1050 830-900 800-830 | Вишнево-красный Темно-вишнево-красный Темно-красный Коричнево-красный Темно-коричневый | 770-800 730-770 650-730 580-650 550-580 |

Закалка дает стальной детали большую твердость и износоустойчивость. Деталь нагревают до определенной температуры, выдерживают некоторое время, необходимое для прогрева всего объема материала, а затем быстро охлаждают. Обычно детали конструкционных сталей нагревают до 880 — 900, из инструментальных до 750 — 760, из нержавеющей стали — до 1050 — 1100 ‘С. Для охлаждения применяют раствор поваренной .соли или масло. При охлаждении в масле на поверхности стали образуется плотная пленка оксидов, которая является хорошим антикоррозийным покрытием. При закалке мелких деталей можно легко перекалить их. Во избежание этого пользуются оправдавшим себя способом: раскаляют плоскую крупную болванку, на которую кладут мелкую деталь. Температуру закаливаемой детали определяют по цвету свечения болванки, Необходимо, чтобы в процессе охлаждения детали температура жидкости оставалась почти неизменной, поэтому масса жидкости должна быть в 30 — 50 раз больше массы закаливаемой детали. Для интенсивного охлаждении деталь следует перемещать во всех направлениях. Тонкие широкие детали нельзя погружать в жидкость , плашмя, так как при этом деталь будет коробиться.

Отпуск закаленных деталей позволяет снизить их хрупкость до допустимых пределов, сохранив при этом твердость, приобретенную сталью в результате закалки.

Температуру разогрева стальной закаленной детали при отпуске можно определить по изменению цвета оксидной пленки:| цвета побежалости | температура | цвета побежалости | температура |

| Серый Светло-синий Васильковый Фиолетовый Пурпурно-красный | 330 314 295 285 275 | Коричнево-красный Коричнево-желтый Темно-желтый Светло-желтый | 265 255 240 220 |

Ниже приведены рекомендуемые температуры отпуска для некоторых инструментов и деталей (в градусах Цельсия):

Резцы из углеродистых сталей……………………………………………………..180-200 Молотки, штампы, метчики, плашки, малые сверла…………………………. 200 — 225 Пробойники, чертилки, сверлa для мягкой стали …………………………….. 225 — 250 Сверла и метчикн для меди н алюминия, зубила для стали и чугуна…. 250 — 280 Инструмент для обработки, древесины…………………………………………….280 — 300

Пружины………………………………………………………………………………….315 — 330

Дюралюминиевые детали при закалке нагревают до 360 — 400’С, выдерживают некоторое время при этой температуре, а затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют до полного охлаждения. После этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя 3 — 4 дня: твердость и хрупкость его увеличиваются настолько, что он не выдерживает изгиба даже на небольшой угол. При отжиге деталь разогревают до 360’С, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе. Для отпуска деталь слегка нагревают и натирают хозяйственным мылом. Затем продолжают нагревать до тех пор, пока слой мыла не почернеет, после чего дают остыть па воздухе. (Почернение происходит при температуре отпуска.) Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить следующим образом. При температуре 350 — 360’С конец спички, свободный от серы, которым проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на поверхность разогреваемой детали. При температуре 400’С над фольгой появляется зеленоватое пламя.

Закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе предварительно разогретой детали, Для отжига разогретую деталь быстро охлаждают в воде. При отжиге медь нагревают до красного каления (600’С), при закалке — до 400’С, определяя температуру также с помощью кусочка медной фольги Для того чтобы латунь стала мягкой, легко гнулась, ковалась и хорошо вытягивалась, ее отжигают путем нагрева до 500’С и медленного охлаждения на воздухе при комнатной температуре.

1.4. Удаление ржавчины

с металлических поверхностей производят обычно стальными щетками (кардощетками) или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства, например “Автопрсобразователь ржавчины”. При пользовании им металлическую поверхность следует очистить шпателем от рыхлой и пластовой ржавчины, после чего обезжирить уайт-спиритом или бензином. Затем, тщательно размешав, состав наносят на поверхность с помощью кисти. О взаимодействии состава со ржавчиной свидетельствует изменение цвета поверхности — она становится синевато-фиолетовой. Работать следует в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании средства на кожу сразу смыть водой. Другое средство паста “Автоочиститель ржавчины”. Ее наносят на металлическую поверхность, предварительно очищенную от рыхлой и пластовой ржавчины и обезжиренную, слоем толщиной в 2 — 3 мм и выдерживают 30 мин. Эту операцию можно повторить несколько раз, до тех пор пока металл не освободится от ржавчины. Хорошие результаты получаются при очистке составом, который приготовляют из двух растворов. Первый из них: в 250 мл воды растворяют 53,5г аммония, 52 г едкого натра (каустической соды), 200 г 40%-ного формалина и добавляют еще 250 мл воды. Второй — 10%- ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого, и состав готов. Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине и сушат. В составе деталь оставляют на 10 — 30 мин до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают. Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусочек цинка и погружают вместе с ним в воду, слегка подкисленную серной кислотой. При хорошем контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь промывают в теплой воде и протирают тканью. Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5-2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали. Если необходимо быстро удалить ржавчину, то сначала деталь промывают несколько минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем в теплой воде и насухо протирают. Небольшие пятна ржавчины можно удалить тампоном, смоченным в керосине, а также тампоном с кашией из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле. В последнем случае деталь не только зачищается, но и полируется.

Очищенные от ржавчины места протирают мелким горячим песком или древесной золой, в необходимых случаях закрашивают.

1.5. Правка листового металла.

Правка (рихтовка) волнистости полосы или краев листа осуществляется ударами киянки или стального молотка с гладко отшлифованным выпуклым бойком (см. также п. 5.39)-от середины к краям выпуклости. Более сильные удары наносят в середине и уменьшают силу удара по мере приближения к краям. Правку длинных узких серповидно изогнутых заготовок производят на плите. Заготовку кладут на плиту, одной рукой прижимают и молотком наносят удары, начиная с более короткой (вогнутой) кромки. В начале правки удары должны быть более сильными, а затем постепенно ослабляться по мере приближения к противоположной кромке. Перед началом правки выпуклых мест (выпучин) их обводят мелом или карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклостью вверх и начинают наносить удары в направлении от краев выпуклости к ее центру. Удары наносят частые, но не сильные. По мере приближения к центру удары должны быть слабее. Нельзя ударять сразу по самому выпуклому месту от этого оно еще больше увеличится по площади. Полосы из мягких алюминиевых и медных сплавов лучше править через прокладку из гетинакса или текстолита толщиной 1,5-3 мм. В этом случае ровная неповрежденная поверхность получается даже при работе обычным стальным молотком.

Тонкий (до 0,5 мм) листовой металл правят на стальной плите с помощью металлического или деревянного бруска с закругленными кромками.

1.6. Разметка заготовки

заключается в переносе с чертежа или образца на поверхность заготовки точек и линий (рисок). Для этого достаточно иметь: две стальные измерительные линейки длиной 150 и 300 мм, чертилку, кернер, небольшой молоток массой 100-200 г, обычный чертежный циркуль, слесарный угольник и штангенциркуль с глубиномером. Чертилка представляет собой отрезок (150-200 мм) проволоки диаметром 3,5-4.5 мм из стали У 10 или У 12. Один конец ее длинной 20-30 мм закален и остро заточен, а другой согнут в, кольцо диаметром 15-25 мм. Для разметки в труднодоступных местах удобно пользоваться чертилкой, в которой заточенный (рабочий) конец отогнут под углом 90 и после этого закален. Чем острее рабочая часть чертилки, тем большей точности можно добиться при разметке. Линию лучше проводить один раз, т.е. наверняка, так как второй раз труднее попасть. точно в то же место. Если необходимо нанести различные линии, то целесообразно провести сначала горизонтальные, затем вертикальные и наклонные и только после этого — дуги, закругления и окружности. На точность разметочных работ влияет состояние поверхности размечаемого материала. Ее нужно очистить от грязи, окалины, ржавчины. Чтобы линии, наносимые чертилкой, были четкими, поверхность стальных и чугунных заготовок перед разметкой окрашивают мелом или покрывают раствором медного купороса (омедняют). При разметке на мягких. металлах и сплавах, например на дюралюминии, латуни и других, пользуются хорошо заточенным твердым карандашом (2Т, 3Т). Применять стальную чертилку нельзя, так как при нанесении рисок разрушается защитный слой и создаются условия, для коррозии.

Разметку листовых материалов можно производить следующим образом. Предварительно наносят разметочные линии на лист миллиметровой бумаги. Этот лист наклеивают с помощью нескольких капель резинового клея на заготовку и через него кернером намечают все центры отверстий и узловые точки контура детали. После этого миллиметровку удаляют и производят окончательную разметку и обработку детали. Разметка центрового отверстия в торце цилиндрической детали.

Рис. 1.1. Разметка центрового отверстия в торце цилиндрической детали.

Простой способ разметки центрового отверстия в торце цилиндрической детали проиллюстрирован на рис. 1.1. Прямоугольный кусочек жести сгибают под прямым углом таким образом, чтобы ширина верхней части его была приблизительно равна радиусу цилиндра (рис, 1.1, а). Уголок прижимают к боковой поверхности детали и на торце проводят четыре линии под углом примерно 90°. Центр торца детали оказывается внутри небольшого пространства, ограниченного линиями, и отметить его кернером можно достаточно точно (рис. 1.1, б). Перед высверливанием отверстий по контуру (в случае необходимости получить отверстие большого диаметра или криволинейной формы) требуется разметка центров “контурных” отверстий кернением. Эта трудоемкая операция значительно упростится, если воспользоваться несложным приспособлением: кернер оснащают выдвигающейся заостренной ножкой. Выставив с ее помощью необходимое межцентровое расстояние, приступают к кернению, совмещая острие ножки с предыдущим размеченным центром.

1.7. Гибка заготовки

производится путем сгибания се вокруг какой-либо оправки, форму которой она принимает, а также в тисках или на плите на нужный угол. Гибку толстых заготовок осуществляют ударами молотка, лучше всего деревянного, не оставляющего на металле следов. В процессе гибки неизменным по длине остается так называемый нейтральный слой, который у симметричных по сечению заготовок проходит через центр симметрии, а у несимметричных через центр тяжести сечения. Внутренний слой претерпевает сжатие, наружный растяжение. Если радиус гибки очень мал, то в металле могут образоваться трещины. Чтобы этого избежать, не следует гнуть на радиус, меньший двойной толщины заготовки. Листовой металл после прокатки имеет волокнистую структуру. Чтобы не получалось трещин, его следует гнуть поперек волокон или так, чтобы линия изгиба составляла с направлением прокатки угол более 45°. Чтобы избежать излома при гибке листового дюралюминия, по линии изгиба производят отжиг материала (п. 1.3).

1.8. Гибка труб,

особенно большого диаметра (30- 40 мм), может производиться с использованием пружины. Определив длину изгибаемой части трубы, навивают пружину, длина которой должна быть равна измеренной части или чуть больше ее. Наружный диаметр пружины должен быть на 1,5-2 мм меньше внутреннего диаметра трубы. В качестве материала для пружины используют проволоку диаметром 1-4 мм (в зависимости от толщины стенки трубы). Намотка ведется так, чтобы между витками был зазор 1,5-2 мм. Пружину устанавливают в трубе в месте изгиба. Гибку производят на болванке с радиусом, равным внутреннему радиусу изгиба, предварительно разогрев место изгиба паяльной лампой. Изгиб получается аккуратным, без помятостей. После окончания работы пружину удаляют. Пружину можно изготовить из стальной, проволоки на специальной оправке, зажатой в патрон дрели, которая, в свою очередь, закреплена в тисках. Оправка представляет собой стальной пруток соответствующего диаметра с резьбой, гайкой и продольным пазом на одном конце (который остается свободным при креплении прутка в дрели). Конец пружинной проволоки вставляют в паз и зажимают гайкой, после чего, вращая патрон дрели, производят навивку пружины. Для создания необходимого натяжения проволоку пропускают между двумя плотно сжатыми деревянными планками. Окончив навивку, гайку отвинчивают и пружину снимают с оправки. Эту же оправку можно использовать для навивки пружин большего диаметра, если предварительно .намотать на нее в несколько слоев металлическую фольгу или плотную бумагу. Аккуратный изгиб трубы можно получить и другими способами. 1. С одного конца трубу закрывают металлической пробкой, а в другой заливают расплавленный свинец или оловянно-свинцовый припой. (Во избежание ожогов трубу необходимо предварительно хорошо просушить.) После гибки свинец (припой) выплавляют, нагревая трубу паяльной лампой. 2. Трубу предварительно заполняют горячим песком.

3. В трубу заливают воду и замораживают каким-либо способом (например, в морозильной камере холодильника, если позволяют размеры). Затем трубу изгибают, после чего нагревают и выпускают воду.

1.9. Сверление отверстий.

При большом числе отверстий разного диаметра вначале рекомендуется просверлить их все сверлом, диаметр которого равен диаметру самого малого отверстия, а уж затем рассверлить остальные отверстия до нужных размеров. Во избежание ошибок одинаковые отверстия помечают. Следует учитывать при этом, что отверстия, диаметр которых всего в 1,2-1,5 раза больше диаметра самого малого отверстия, сверлят сразу сверлом необходимого размера. Зенкование отверстий делают для придания им законченного вида. Зенкование выполняют на небольшую глубину (0,2-0,3 мм) с обеих сторон специальным инструментом (зенковкой) или сверлом, диаметр которого примерно вдвое больше диаметра отверстия. Сверло затачивают под углом 90°. При сверлении отверстий в стали, алюминии и его сплавах необходимо использовать смазочно-охлаждающие вещества: для мягких сталей технический вазелин; для твердого алюминиевого сплава (типа Д16Т) — хозяйственное или туалетное мыло; для алюминия, органического стекла, гетинакса — мыльную воду.

1.10. Клепка

используется для неразъемного соединения деталей. Заклепки обычно изготовляют из стали, меди, латуни, алюминия и других металлов и сплавов, поддающихся ковке. Длина стержня заклепки берется исходя из суммарной толщины склепываемых деталей и выступающей части стержня, необходимой для образования замыкающей головки. Для образования плоской (потайной) головки выступающий конец должен быть равен половине диаметра стержня, а полукруглой головки-полутора диаметрам. Диаметр стержня заклепки выбирают в зависимости от толщины склепываемых листов или деталей: d=2S, где 5-наименьшая толщина склепываемых деталей (листов). Диаметр отверстий под заклепки делают на 0,1-0,2 мм больше диаметра стержня заклепок, а выступающий конец стержня — слегка коническим. Это облегчает вставку заклепок в отверстия.

Рис. 1.2. Изготовление обжимки (а) и формовка головки заклепки (б) с помощью приспособления

С помощью натяжки (стальной стержень с углублением-лункой в торце, причем диаметр и глубина лунки несколько больше, чем у выступающей части заклепки), ударяя по ней молотком, плотно сжимают склепываемые детали. Затем расклепывают стержень заклепки, стремясь, чтобы количество ударов было минимальным. Для этого сначала сильными ударами осаживают стержень, затем легкими ударами молотка формуют головку, а окончательно формируют ее обжимкой (стержень с лупкой в торце по форме головки заклепки). Если на выступающий конец заклепки сразу установить обжимку и” ударяя по ней, одновременно расклепывать и оформлять головку, то при этом возможно смещение головки относительно оси заклепки, что нежелательно. Заклепки можно изготовить самому из медной или алюминиевой проволоки с помощью несложного приспособления, показанного на рис.1.2. Оно представляет собой стальную пластину с отверстием, диаметр которого равен диаметру проволоки. Толщина пластины должна быть равна длине заклепки. Для заклепок с полукруглой головкой длина заготовки должна быть больше длины заклепки на 1,3—1,5 диаметра. Пластину 4 кладут на стальную плиту 5, в отверстие пластины вставляют заготовку 3 и легкими ударами молотка расклепывают выступающую часть заготовки, стараясь придать ей форму, близкую к полусферической. Окончательно формовку головки заклепки производят с помощью обжимки 1. Готовую заклепку выбивают из пластины с обратной стороны стальным стержнем, диаметр которого на 0,1—0,2 мм меньше диаметра отверстия. Обжимку изготовляют из стального или латунного прутка подходящего диаметра. В торце прутка сверлом, диаметр которого примерно вдвое больше диаметра заклепки, делают углубление. Затем на стальную плиту кладут стальной шарик 2 одинакового со сверлом дна-метра, на него устанавливают обжимку (углубление к шарику) и ударами молотка по свободному концу обжимки придают углублению полусферическую форму.

Если необходимо изготовить заклепки с потайной головкой, то отверстие в пластине зенкуют с одной стороны сверлом, заточенным под углом 90°. В этом случае длина заготовки из проволоки должна быть больше длины заклепки на 0,6—0,8 диаметра.

1.11. Резьба в отверстиях

нарезается с помощью метчиков. Для каждого стандартного размера резьбы в комплект. как правило, входят два метчика: первый маркируется одной кольцевой риской, второй—буквой Е. Резьбу нарезают сначала первым метчиком, затем вторым, Для скалывания стружки метчик после каждого оборота по часовой стрелке поворачивают на пол-оборота в обратном направлении. При работе метчики закрепляют в специальных держателях (воротках). Удобно При резьбе размером менее М4 использовать для этой цели ручки (“клювики”) от переключателей. Для улучшения качества резьбы рекомендуется применять те же смазочно-охлаждающие вещества, что и при сверлении. Диаметр отверстия под резьбу приближенно определяют, умножив размер резьбы на 0,8 (например, для резьбы М2 сверло должно иметь диаметр 1,6 мм, для МЗ—2,4 мм, для М4—3,2 мм и т.д.). Для надежности резьбового соединения размер резьбы выбирают так, чтобы в резьбовом отверстии было не меньше трех полных ниток резьбы. Так, при толщине материала 2 мм нужно нарезать резьбу М2 и МЗ, у которой шаг 0,4 и 0,5 мм соответственно. Резьбу М4 применять нецелесообразно, так как шаг у нее 0,7 мм.

При нарезании резьбы в глухих отверстиях, чтобы не сломать метчик, после каждых двух-трех полных оборотов его следует вывинчивать и удалять стружку. При этом полезно контролировать глубину отверстия и положение метчика, чтобы предупредить его поломку.

1.12. Наружная резьба

на прутках нарезается плашками, закрепленными в плашкодержателях. Для получения чистой резьбы диаметр прутка должен быть несколько меньше размера резьбы. Перед нарезкой обрабатываемую часть прутка смазывают машинным маслом или техническим вазелином. Для скалывания стружки после каждого оборота по часовой стрелке плашку поворачивают на полоборота в обратном направлении.

1.13. Очистка загрязненных поверхностей

деталей из алюминиевых сплавов производится травлением. Для этого в течение 1—2 мин обрабатывают деталь в 5%-ном растворе едкого натра, промывают в воде, опускают в азотную кислоту и снова промывают. После этого металл приобретает чистый серебристый цвет. Значительно улучшится вид деталей из дюралюминия, если смазать их поверхности водным раствором буры (1 г буры на 100 мл кипяченой воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Через 30 мин детали протирают чистой суконной ветошью.

Поверхности медных, латунных и бронзовых деталей очищают пастой, состоящей из равных частей талька и древесных опилок, смешанных со столовым уксусом до получения тестообразной массы. Хорошие результаты получают при использовании пасты, составленной из равных частей поваренной соли и мела, замешанных на молочной сыворотке.

1.14. Фосфатирование

стальных деталей обеспечивает образование на поверхности металла защитной пленки с высокими антикоррозийными свойствами. Зачищенную, отполированную, обезжиренную (например, бензином) и декапированную (в течение 1 мин в 5%-ном растворе серной кислоты) стальную деталь погружают в горячий раствор (35 г/л) мажефа—фосфорнокислых солей марганца и железа. Температура раствора должна быть 97—99 °С. При этом наблюдается бурный химический процесс с выделением большого количества водорода. Через час-полтора выделение водорода прекращается, деталь выдерживают в растворе еще 10—15 мин, после чего тщательно промывают горячей водой, сушат и смазывают маслом (вазелином).

1.15. Оксидирование стали (железа)

является разновидностью антикоррозийного и декоративного покрытия. Среди таких способов, как фосфатирование, химическое никелирование, оксидирование, последний является наиболее простым, нетрудоемким, не требующим особых затрат. Зачищенную, отполированную деталь декапируют (на 1 мин опускают в 5 %-ный раствор серной кислоты), затем промывают в воде комнатной температуры и пассивируют кипячением около 5 мин в мыльной воде (50 г хозяйственного мыла растворяют в литре воды). После этого в эмалированной посуде приготовляют раствор едкого натра (50 г/л), подогревают до 140°С и погружают в него деталь на 1,5 ч. В результате на поверхности металла образуется блестящая черная пленка. Если нужна матовая черная пленка, то растворяют 50 г нитрата натрия и 1500 г едкого натра в одном литре воды, подогревают раствор до 150 ‘С и погружают в него деталь на 10 мин.

1.16. Воронение

придает хороший внешний вид стальным деталям. При этом деталь покрывается пленкой оксидов, предотвращающей коррозию металла и имеющей приятный тон—от синего до черного. Перед воронением деталь тщательно шлифуют и полируют, затем ее обезжиривают, протирая тампоном, смоченным в бензине. Для обезжиривания можно использовать водный раствор стирального порошка. После этого деталь нагревают до температуры 250—300 °С и протирают тампоном, пропитанным конопляным маслом. Для повышения антикоррозийных свойств остывшую деталь протирают техническим вазелином, затем насухо вытирают.

Существует и другой способ воронения; обезжиренную деталь погружают в расплавленную натриевую селитру (310—350 °С). В течение 3—5 мин на поверхности погруженной детали образуется тонкая, но очень прочная пленка красивого синеватого оттенка.

1.17. Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов.

Процесс обеспечивает образование устойчивой защитной пленки, которая может быть окрашена в любой цвет. При анодировании постоянным током деталь сначала полируют до зеркального блеска (царапин и вмятин не должно быть), обезжиривают ацетоном и затем в течение 3-5 мин раствором едкого натра (50 г/л). Температура раствора должна быть около 50 °С. После обезжиривания желательно провести химическое полирование. Для этого деталь необходимо поместить на 5-10 мин в состав из 75 объемных частей орто-фосфорной кислоты и 25 серной кислоты. Температура состава должна быть 90-100 °С.

Деталь после полирования промывают и опускают в ванну, заполненную 20%-ным раствором серной кислоты (температура электролита не более 20°С). Ванной может служить стеклянная, керамическая или эмалированная посуда. Подвеска для детали должна быть алюминиевой. Анод-деталь. Катод-свинцовая пластинка. Контакты токопроводов (алюминиевых) с анодом и катодом должны быть очень надежными лучше всего выполнять клепкой или пайкой. Напряжение на электродах поддерживают 10-15 В. Плотность анодного тока для алюминиевых деталей 0,15—0,20, для деталей из дюралюминия 2-3 А/дм . Необходимую плотность тока можно обеспечить изменением напряжения в указанных пределах и изменением расстояния между электродами. Время анодирования 25—50 мин.

Качество анодирования.

Работать следует в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании средства на кожу сразу смыть водой. Затем проверяют следующим образом. Химическим карандашом проводят черту по анодированной поверхности детали (в незаметном месте). Если черта не будет смываться проточной водой, анодирование выполнено хорошо. Деталь после проверки промывают и опускают в водный раствор анилинового красителя на 10—15 мин. Температура раствора 50—60 °С. Если деталь опустить в 10 %-ный раствор двухромовокислого калия (хромпика) на 10—12 мин при 90°С, то она окрасится в золотистый цвет. Окончательный процесс—уплотнение (закрытие) пор пленки. Поры уплотняются после кипячения детали в воде в течение 15—20 мин. Деталь после просушки можно покрыть бесцветным лаком или клеем БФ-2, БФ-4.

При анодировании переменным током все подготовительные и заключительные операции аналогичны описанным выше. Особенность состоит в том, что анодируются сразу две детали (если деталь одна, то в качестве второго электрода используют алюминиевый лист или болванку). При переменном напряжении 10—12 В добиваются такой же плотности тока, как при анодировании постоянным током. Время анодирования 25—30 мин.

1.18. Оксидирование алюминия и алюминиевых сплавов

обеспечивает защиту деталей от коррозии. Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50—60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться. Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.

Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардощеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90—100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80—90 °С.

1.19. Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в

различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1%-ных водных растворах солей металлов (табл. 1.1). Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор—50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 «С, выдержка 1 детали 0,5—1 мин); 2-й раствор—50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °С, 1—3 мин); 3-й раствор—50 г/л марганцовокислого калия (80 °С, 3—5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.

Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2—4 мин в подогретом до 100 °С растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.

Таблица 1.1. Растворы для химического окрашивания деталей из алюминия и алюминиевых сплавов

| Требуемый цвет окраски | Первый раствор | Второй раствор | Температура | Время выдержки в каждом растворе |

| Белый | Азотнокислый барий | Сернокислый натрий | 60 | 30 |

| Синий | Хлорное железо | Железистосинеродистый калий | 60 | 20 |

| Желтый | Уксусный свинец | Двухромовокислый калий | 90 | 10 |

| Оранжевый | Азотнокислое серебро | Хромовокислый калий | 75 | 10 |

| Коричневый | Медный купорос | Железистосинеродистый калий | 60 | 20 |

1.20. Химическое никелирование деталей

из стали, меди и медных сплавов можно выполнять одним из следующих способов. Поверхность детали шлифуют, полируют, а затем обезжиривают. Для обезжиривания стальных деталей применяют водный раствор следующего состава: едкий натр или едкий калий — 20—30, сода кальцинированная—25—50, жидкое стекло (силикатный клей) —5— 10 г/л. Водный раствор для обезжиривания меди и медных сплавов: тринатрийфосфат— 100, жидкое стекло— 10—20 г/л. Обезжиривание в растворе комнатной температуры длится 40—60 мин. При нагревании раствора до 75-85 ‘С процесс значительно ускоряется. Обезжиренную деталь тщательно промывают в про- точной воде и погружают в 5 %-ный раствор соляной кислоты на 0,5—1 мин для декапирования. Температура раствора должна быть не выше 20 °С. Затем деталь тщательно промывают и сразу переносят в раствор для никелирования (на воздухе деталь быстро покрывается оксидной пленкой). Раствор для никелирования приготовляют следующим образом. В литре воды, нагретой до 60°С, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Температуру раствора доводят до 80 °С, добавляют 15 г гипосульфита натрия и погружают в раствор деталь. Раствор с деталью подогревают до температуры 90—95 °С которую поддерживают до конца никелирования. При температуре ниже 90 °С процесс никелирования протекает медленно, а при нагревании выше 95 °С раствор портится. Объем раствора в литрах численно должен быть равен одной трети площади детали в квадратных дециметрах. Скорость наращивания пленки приблизительно 10 мкм/ч. Другой способ позволяет никелировать медные, латунные и бронзовые детали, обеспечивает плотную блестящую пленку, обладающую хорошими антикоррозийными свойствами. Способ не требует сложного оборудования и особых затрат на материалы. Деталь зачищают, полируют. Обезжиривают в растворе, рецепт которого приведен выше. Декапировать при этом необязательно.

В эмалированную посуду наливают 10%-ный раствор хлористого цинка (“паяльной кислоты”) и к нему добавляют сернокислый никель до тех пор, пока раствор не станет густо-зеленого цвета. Полученный раствор нагревают до кипения и опускают в него деталь. В кипящем растворе деталь должна находиться 1—2 ч, затем ее переносят в меловую воду (10—15 г мела на стакан воды) и слегка протирают ветошью. Далее деталь промывают и протирают ветошью насухо.