Обозначение фидера на схеме

Фидер электрический в электроснабжении: что это такое?

Можно привести немало примеров из терминологии, когда одно определение (название) применяется к совершенно разным устройствам или понятиям. Яркий пример – фидер, этот термин можно встретить в энергетике, радиотехнике, а также в описании рыболовных снастей и экипировки для пейнтбола. Естественно, что во всех приведенных примерах речь идет о разных понятиях. Давайте разберемся, что означает фидер в электрике.

Что такое фидер в электрике?

Название термина произошло от английского слова «feeder», которое имеет несколько вариантов перевода. Из них наиболее близкий к энергетической области – «вспомогательная линия», что как нельзя лучше, описывает назначение электрического фидера. Это, пожалуй, единственное четкое определение данного термина в энергетике, поскольку в нормативных документах оно не фигурирует.

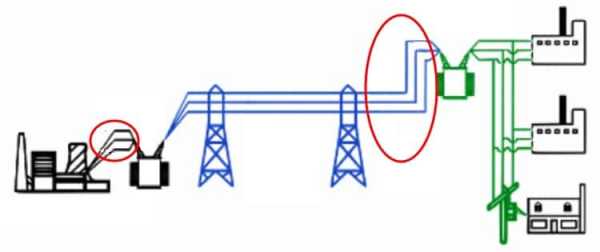

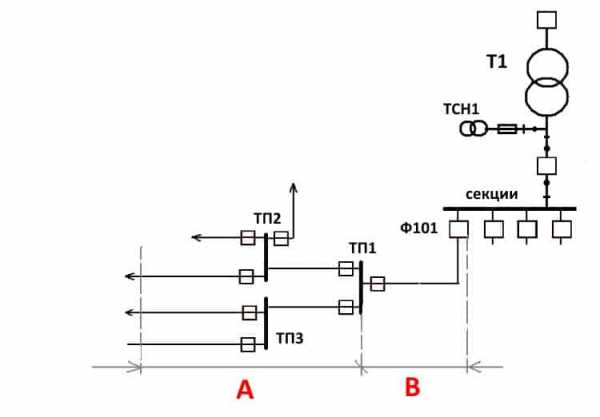

Такое положение вызывает некоторую путаницу даже в среде профессионалов, поскольку под этим термином может подразумеваться как ЛЭП, от которой запитаны основные узлы подстанций (см. рис. 1), так и линии между трансформаторами и определенными выключателями. Также, в некоторых случаях, под это понятие попадают кабельные сети и воздушные линии с классом напряжения 6,0-10,0 кВ.

Фидеры на рисунке отмечены красным

Фидеры на рисунке отмечены красным Обратим внимание, что с учетом перевода слова «feeder», такое выражение как «фидерные линии» будет восприниматься как тавтология, поэтому лучше от него воздержаться.

Виды и классификация

Учитывая, что у данного термина несколько определений, то классификацию разумно проводить по области применения, перечислим их:

- Радиотехника (радиофидер). В данной области под фидером подразумеваются линии, по которым передается радиочастотный сигнал от антенного устройства к приемнику, а также обеспечивается связь между передатчиком и антенной. В данной области также можно встретить следующие термины:

- высокочастотный фидер (коаксиальный кабель);

- фидерный кабель (тоже значение, что и выше);

- фидерный мост (конструкция для кабельной магистрали от антенного комплекса до технического помещения).

- Производство электроники. Иногда ввод питания на станках ЧПУ называют фидерным вводом. В данном случае имеет место некорректного перевода технической документации к оборудованию, но данный термин прижился и часто используется.

- Среди рыболовного снаряжения есть фидерная оснастка.

- Снаряжение для пейнтбола. Данный термин применяется к механизму подачи шариков в маркер, а также контейнеру, где они размещаются.

- Энергетика. Здесь не все так определенно, поэтому

- Как уже описывалось выше, в энергетике нет четкого определения термину фидер, поэтому классификация возможна только исходя из практического применения.

Фидер на подстанции

Приведем практический пример, который поможет понять, как данный термин рассматривается в электроэнергетике. Для этой цели рассмотрим фрагмент схемы подстанции, приведенный ниже.

Фрагмент схемы подстанции

Фрагмент схемы подстанции В данном, примере под определение фидер попадает вся цепь с распределительными устройствами, подключенная к ячейке подстанции Ф101, то есть участки, обозначенные на схеме, как А и В. В тоже время этим термином можно назвать линию, подающую питания на сеть распределительных устройств (А). В этом случае участок В будет рассматриваться в качестве сети фидера 101.

Если требуется снять нагрузку с определенного фидера то, отключается выключатель конкретной фидерной ячейки. Когда речь идет о повреждении фидера, то под этим подразумевается авария на линии питания распределительной сети (участок B).

С одной стороны это позволяет точно идентифицировать участок или линию, с другой, вносится путаница. Например, под отключением фидера можно понять как отключение кабеля от ячейки, так и главного выключателя сети (B), в последнем случае линия подвода питания останется под напряжением. Практикуемая сейчас идентификация линий по номерам исключает такую ошибку. Что касается термина «фидер», то он употребляется все реже.

Конструкция фидера

Мы специально использовали для раздела такое оглавление, чтобы показать его абсурдность. Такое решение возникло после того, как просматривая тематические форумы, обратили внимание на часто встречающиеся вопросы, касательно конструкции и внешнего вида фидера.

Дело в том, что в энергетике, и электрике в частности, термин используется как определение, позволяющее идентифицировать тот или иной участок цепи по его отношению источнику питания. То есть, в данном случае просить описать конструкцию фидера, или показать как он выглядит, равносильно требованию предоставить фотографию потребляемой мощности.

Применение фидеров в электроэнергетике

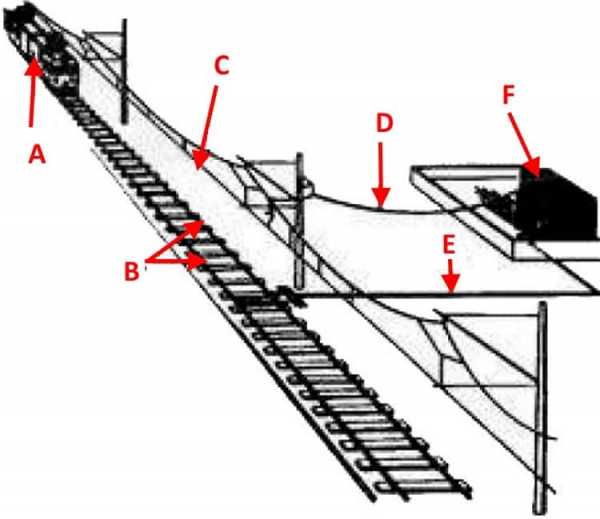

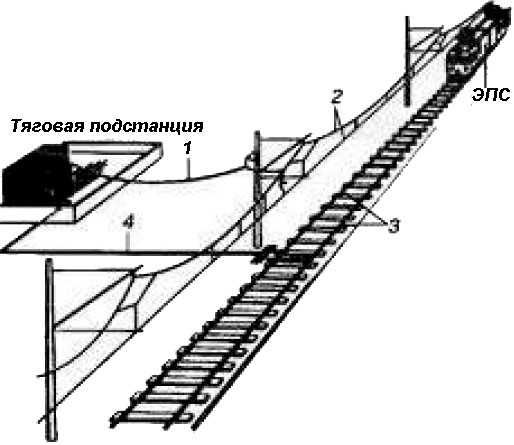

Наиболее наглядным примером будут тяговые подстанции, обеспечивающие функционирование электротранспорта. Ниже представлена упрощенная схема организации тягового электроснабжения.

Элементы тяговой подстанции

Элементы тяговой подстанции Обозначения:

- А – Электроподвижной состав.

- В – Рельсовая контактная сеть.

- С – Высоковольтная контактная электросеть.

- D – Вспомогательная линия тяговой электросети.

- E – Фидер обратного тока.

- F – Здание тяговой подстанции.

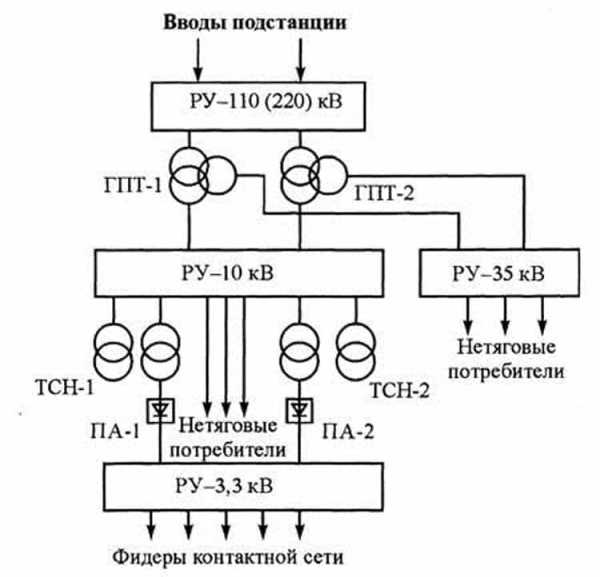

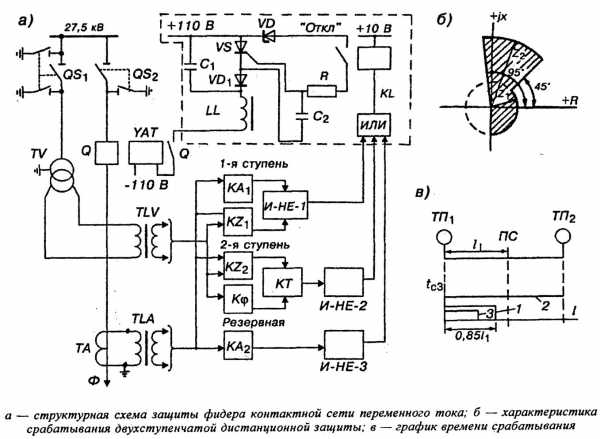

Чтобы не допустить перегрузку линий, питающих контактную сеть, устанавливаются фидерная автоматика, в состав которой входят защитные устройства. В схеме электроснабжения помимо основной предусмотрена и резервная защита, для отключения линии в случае короткого замыкания. Большая часть фидерного оборудования устанавливается на тяговых подстанциях. Приведем в качестве примера типовую структурную схему одной из них.

Типовая структурная схема тяговой подстанции

Типовая структурная схема тяговой подстанции Обозначения:

- РУ-110 – распределительные устройства обеспечивающие подачу питания на трансформаторы.

- ГПТ1, ГПТ2 – Главные понижающие трансформаторы.

- ТСН1, ТСН2 – трансформаторы собственных нужд, они необходимы для подачи питания на оборудование подстанции.

- ПА1, ПА2 – преобразовательные агрегаты.

- РУ-3,3 – распределительное устройство, обеспечивающее питание фидеров контактной сети.

Вывод.

С учетом вышеизложенной информации можно констатировать, что к данному определению относят воздушные и кабельные ЛЭП, обеспечивающих подачу электрического тока к подстанциям и основным распределительным узлам.

Фидерная система структуризации довольно удобна для идентификации определенного участка цепи (конкретного фидера). Но поскольку для данного термина нет определения в нормативных документах, то есть вероятность возникновения недопонимания, что может стать причиной аварии или несчастного случая. Поэтому лучше придерживаться терминологии принятой в нормативных документах.

Важно изучить:

- Образец однолинейной схемы электроснабжения

- Проверка переносных заземлений

Что такое электрический фидер?

Любая электрическая сеть предназначена для передачи электроэнергии от источника к потребителю. Но при этом она содержит большое число различных компонентов. Чтобы выделить определенные участки в электрической сети, с целью систематизации, применяются специальные названия. Далее мы расскажем читателям о том, что такое фидер в электрике и как отличить фидерный кабель, а также о некоторых других нюансах, выделяющих фидеры среди прочих терминов электрика.

Происхождение термина

Одним из участков в электрической сети является проводное соединение, которое с одного конца связано с шинами подстанции. По сути, оно питает электроэнергией ту часть электрической сети, которая соединена с другим концом этого соединения. В английском языке такое действие называется feed. Соответственно, непосредственный исполнитель оного будет называться feeder. А термин «фидер» — это уже на русском языке. Получается так, что с одного конца фидера расположена подстанция, а с другой стороны довольно много прочих элементов и электрических цепей.

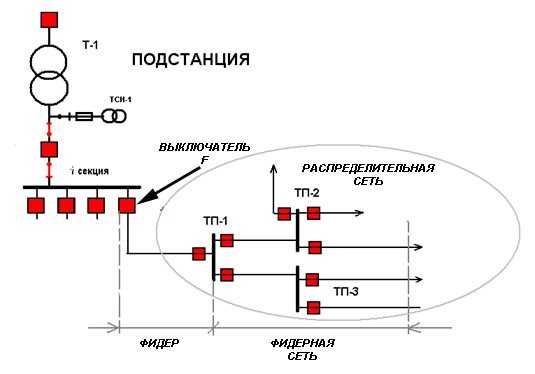

К шинам подстанции фидер присоединен через выключатель F (см. изображение далее). С другой стороны также необходим выключатель, который является частью распределительной сети. Для всего участка сети, который начинается от выключателя F и распространяется вправо на изображении, показанном далее, может применяться определение «фидер» в широком понимании этого термина. Однако непосредственно фидером является электрический соединитель, связанный с выключателем F и выключателем подстанции ТП-1.

Что такое фидер

Что такое фидер В этом более узком понимании термин «фидер» в электроэнергетике наиболее часто применяется в кабельных сетях. Например, могут быть такие сообщения:

- Фидер поврежден. Следовательно, неисправность появилась именно в самом проводнике (фидере) между выключателями F и на подстанции ТП-1. Этот участок называется головным.

- Когда говорится о том, что фидер отключался, или появилось повреждение в фидерной сети в таком-то кабеле. То есть это повреждение возникло за пределами головного участка.

А в широком понимании —

- когда упоминается отключение фидера, означающее, что выключатель F сработал и прекращено электроснабжение фидерной сети, состоящей из подстанций, питаемых этим фидером.

- При упоминании снятия нагрузки фидера с подстанции, что означает снятие нагрузки всей фидерной сети с подстанции.

Значение фидеров

В терминологии энергетика слово «фидер» появилось давно. Вскоре после того, как началось электроснабжение в Англии и США. Тем не менее, оно широко используется, потому что удобно своей краткостью и смысловой емкостью. Через фидер от подстанции в направлении потребителей направляется мощный поток электрической энергии. Поэтому для каждой электросети весьма актуальна конструкция этого элемента и условия его эксплуатации. От этого будут зависеть потери электроэнергии. В распределительных электросетях по величине потерь определяют эффективность их работы.

Распределительные сети обычно работают при напряжении от 6 до 10 кВ. В них регулярно каждый месяц выполняются расчеты потерь электроэнергии. Точность этих расчетов имеет существенное значение для формирования тарифов на электрическую энергию. Как выяснилось, загрузка фидеров 10 кВ оказывает влияние на результаты расчетов потерь электроэнергии, как и на анализ технических потерь. Эти выводы сделаны на основе исследования проведенного в Красноярском крае в распределительных электросетях Ужурского района.

Исследования проводились с применением вычислительного комплекса REG10PVT. Изучались потери в 35 фидерах, работающих при напряжении 10 кВ и имеющих отношение к семи подстанциям Ужурского РЭС. Были задействованы исходные данные фидеров:

- установленное оборудование, его мощность и прочие характеристики;

- марка используемого провода, его длина;

- конфигурация принципиальных электрических схем.

На основе исходных данных были просчитаны установившиеся режимы этих 35 фидеров с учетом времени и средней температуры окружающей среды. Это дало возможность определить потери электроэнергии в отдельных элементах схемы каждого фидера —

- в проводах и кабелях;

- в трансформаторах;

- выявить потери в низковольтной части сети с напряжением 0,4 кВ;

- определить общие технические потери и как они соотносятся с величиной электроэнергии, отпущенной РЭС.

Что показали исследования

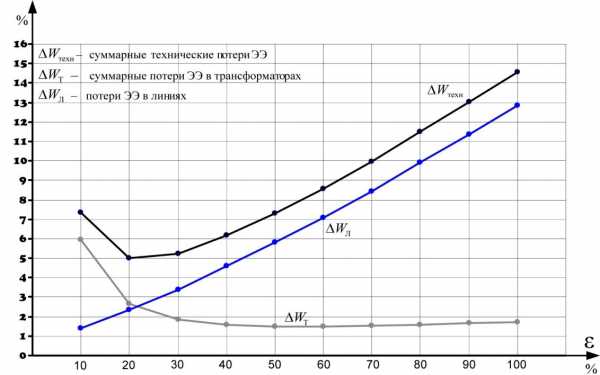

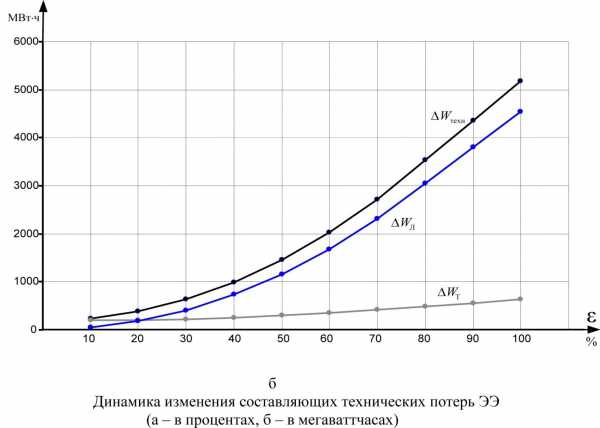

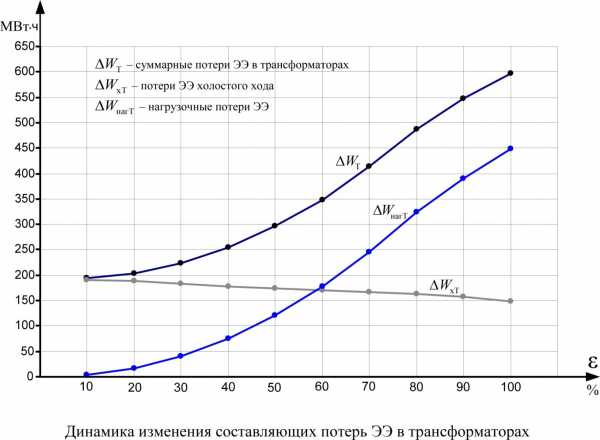

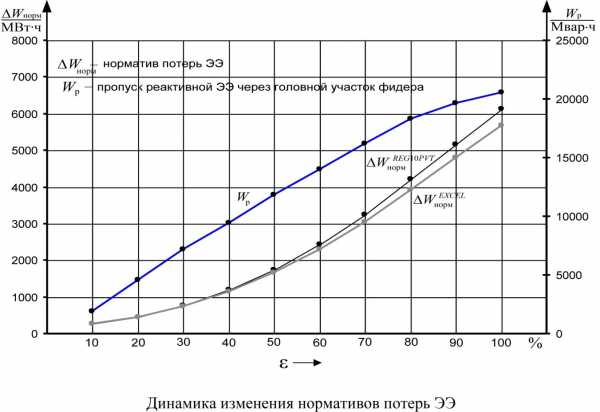

В результате был получен норматив отчетных потерь электроэнергии. Для его оценки использовались как электрическая мощность, так и процентное отображение. Данные о потерях во всех фидерах были просуммированы и легли в основу построения графиков, представленных далее. В этих графиках отображено:

- преобладание потерь электроэнергии холостого хода трансформаторов над нагрузочными потерями;

- уменьшение доли технических потерь с ростом пропускной характеристики фидера на фоне незначительного изменения потерь холостого хода трансформаторов;

- норматив потерь возрастает, если на холостом ходу в трансформаторах в силу их конструктивных особенностей существуют существенные потери холостого хода, приводящие к увеличению суммарных технических потерь.

Далее на графиках на оси абсцисс отображается загрузка сети, а по оси ординат — основные потери.

Таблица 1

Таблица 1  Динамика изменения составляющих технических потерь ЭЭ

Динамика изменения составляющих технических потерь ЭЭ  Динамика изменения составляющих потерь в трансформаторах

Динамика изменения составляющих потерь в трансформаторах  Динамика изменения нормативов потерь ЭЭ

Динамика изменения нормативов потерь ЭЭ Изучение потоков электроэнергии через фидеры позволяет построить показанные выше графики и сделать такие выводы:

- С увеличением потока электроэнергии через фидер (его головной участок) увеличиваются нагрузочные потери, как и общая нагрузка сети. При этом норматив потерь электроэнергии своей большей частью складывается из суммарных технических ее потерь.

- Изменение норматива в основном зависит от потерь в проводах и кабелях, а не от нагрузочных потерь в трансформаторах.

Фидеры в электротранспорте

Следовательно, качество фидеров и второстепенных линий, которые являются как бы его разветвлениями, — это суть определяющий фактор потерь электроэнергии при увеличении ее потока в этой электросети. Для предохранения фидеров от перегрузки, а также для отключения при выполнении тех или иных работ применяются схемы защиты с использованием коммутаторов. Их параметры зависят в первую очередь от рабочего напряжения. Например, на тяговых подстанциях с напряжением 3,3 кВ каждый выключатель снабжается основной и резервной защитой от коротких замыканий.

Коммутаторами для этих фидеров обычно являются поляризованные выключатели, отличающиеся высокой скоростью работы. Они управляются от схем, которые выполняют функции максимальной токовой импульсной защиты и стандартной токовой защиты. Эти виды защиты делаются основными при коротких замыканиях. Для увеличения надежности применяется резервная защита. Для нормальной работы необходима правильная настройка схем, которые не должны срабатывать от максимальных нагрузок. Для этого используется коэффициент запаса, равный по величине 1,15. Ток срабатывания выключателей фидеров равен произведению величины номинального тока на этот коэффициент.

Фидеры тяговой сети — это наиболее сложная разновидность этих элементов электросетей. Поскольку они расположены соответственно контактным проводам, перемещающийся электровоз или электричка нагружает их один за другим. При этом у ЭПС может быть множество различных нагрузочных режимов, связанных с загруженностью подвижного состава и рельефом местности. К этому добавляются отключения некоторых фидеров в связи с ремонтом или профилактикой. Точность работы защиты фидеров, питающих контактную сеть, имеет важнейшее значение для движения ЭПС.

Основные элементы тяговой подстанции: 1-фидер; 2-контактная сеть; 3-рельсовая сеть; 4-отсасывающая линия

Основные элементы тяговой подстанции: 1-фидер; 2-контактная сеть; 3-рельсовая сеть; 4-отсасывающая линия Провод этой сети тонкий и не переносит больших токовых нагрузок. Например, ток силой в 2 кА пережигает его за десятые доли секунды. По этой причине спасти контактную сеть способна только быстродействующая защита со временем отключения фидеров менее 0,14 сек. При этом используются либо вакуумные, либо масляные выключатели. Защита делается из двух ступеней. В ней функционирует телеблокировка и ускоренная токовая отсечка. Конструктивно защита выполнена как отдельное устройство (в сокращении УЭЗФМ), защищающее фидеры, и устанавливается на тяговых подстанциях 25 кВ (его структурную схему смотрите на изображении далее).

Схема

Схема Описание работы этой схемы занимает большой объем и, скорее всего, интересно только узкому кругу читателей. По этой причине оно опущено.

Альтернативные термины

Как уже упоминалось выше, термин «фидер» используется давно. Но поскольку это слово английского происхождения, оно не всегда и не везде широко используется. Хотя существует много различной документации с обозначениями «фидер» или «фидерная ячейка», так же широко используется слово «линия» вместо английской терминологии. Этому способствует распространение термина «фидер» и в радиотехнике в различных антенных устройствах. Поэтому термин «отходящая линия» понятен как чисто электротехническое название. Но пока на эту тему нет никакой нормативной документации. Оба слова имеют равноправное значение.

Поэтому можно называть соответствующий участок электрической схемы, расположенный между шинами подстанции на входе и выходе системы электроснабжения, и фидером, и отходящей линией. А в нашей обыденной жизни фидером, по сути, является каждый электрический шнур, присоединяемый к розетке электросети 220 В.

Что такое фидер

В электротехнике, термин фидер встречается достаточно часто. Однако не все знают, что такое фидер в электрике. Это понятие произошло от английского слова, означающего питание или снабжение. В самом общем смысле, фидером является кабельная линия, через которую происходит подключение оборудования к электроподстанции. По сути, это линии, отходящие к потребителям с ячеек подстанции. Их нумерация осуществляется согласно номерам ячеек.

Откуда начинается фидер

Возникает немало споров о том, какую часть питающих линий, отходящих от подстанции, отнести к категории фидеров. Относить к этому понятию всю линию или только головной участок, доходящий лишь до первой трансформаторной подстанции?

В самом общем смысле, под определение фидера подводится вся сеть, подключаемая к общему выключателю на подстанции. Более узкое понятие трактует это определение лишь головной частью кабеля – от общего выключателя до первого трансформатора. Данный термин больше всего подходит для кабельных сетей. В воздушных линиях нет понятия головного участка, поскольку от подстанции они расходятся радиально, с обозначением под обычными номерами.

Широкое понятие применяется в тех случаях, когда происходит, так называемое отключение фидера. Это означает отключение общего выключателя и всех трансформаторов, которые питаются от него. В другом случае данная терминология используется при ситуации, когда необходимо снятие нагрузки фидера с подстанции. Фактически, это означает снятие всей нагрузки фидерной сети с подстанции.

При узком понятии, как правило, говорится о повреждении фидера. Это означает повреждение именно того участка кабеля, который проходит от выключателя подстанции до первого трансформатора. То же самое понятие употребляется и при отключении фидера.

Использование фидеров на практике

Практическое использование воздушных или кабельных линий электропередач дает возможность ответить на вопрос, что такое фидер в электроэнергетике. К этому понятию, обычно, относятся линии с напряжением от 6 до 10 киловольт. Линии электропередачи являются одним из основных компонентов электрических сетей.

Они представляют собой систему энергетического оборудования, с помощью которой осуществляется передача электрической энергии. Ее движущей силой является электрический ток. Эти линии, как составная часть системы, как правило, выходят за пределы подстанции.

Линии электропередачи бывают кабельными и воздушными. Их строительство является сложной задачей, включающей проектные работы, производственные, монтажные и пусконаладочные работы, а также их последующее обслуживание.

ГОСТ 21.406-88*. СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ НА СХЕМАХ И ПЛАНАХ

ГОСТ 21.406-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система проектной документации для строительства ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ Обозначения условные графические на схемах и планах System of design documents for construction. Wire communication facilities. Graphical symbols in diagrams and lay-outs | ГОСТ 21.406-88 |

Дата введения 01.07.89

Настоящий стандарт устанавливает обозначения условные графические проводных средств связи, а также сетей проводного вещания на схемах и планах сооружений и устройств.

1. Обозначения условные графические, установленные настоящим стандартом для вторичных сетей (например: телефонной, телеграфной, передачи данных), допускается использовать и при проектировании сооружений средств радиосвязи.

2. Совместное применение на схемах и планах основных и упрощенных обозначений не допускается.

3. Размеры условных обозначений не регламентируются и выбираются в зависимости от насыщенности схем и масштабов планов с учетом обеспечения четкости изображений.

4. Около обозначений, для которых в таблицах отсутствуют дополнительные требования, на схемах и планах, при необходимости, могут указываться тип станции, аппаратуры и устройства, их емкость, порядковая нумерация и др. параметры.

5. Для оконечных станций систем передачи условные обозначения даны на отдельные виды (элементы) аппаратуры, входящие в комплекс оконечных станций.

Конкретные примеры применения условных обозначений элементов оконечных и транзитных станций различных систем передачи на схемах организации связи приведены в приложении 1.

Примеры применения условных обозначений оконечных и промежуточных пунктов линии передачи (ЛП) с аппаратурой систем передачи синхронной цифровой иерархии (СП СЦИ) на схемах организации связи приведены в приложении 1а.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Алфавитный указатель условных обозначений, устанавливаемых стандартом, приведен в приложении 2.

7. Обозначения условные узлов и станций первичной сети, пунктов линии передачи и объединенных узлов и станций приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Сетевые узлы и объединенные узлы (для схем развития и узлообразования) Для указания разновидности узлов около обозначений приводят их аббревиатуру: 1.1. Сетевые узлы: ТСУ-1 (2, 3) - территориальный сетевой узел; СУП-1 (2. 3) - сетевой узел переключения; СУВ-1 (2, 3) - сетевой узел выделения. Цифры после аббревиатуры узла обозначают принадлежность к первичным сетям: магистральной (1); внутризоновой (2); местной (3). При необходимости, сокращенное наименование подразделения системы оперативно-технического управления первичной сети вписывают в треугольник 1.2. Объединенные узлы: ТАУК - территориальный автоматизированный узел коммутации и управления; АУК - автоматизированный узел коммутации. | ||

| Примеры: | ||

| территориальный сетевой узел магистральной первичной сети с оконечным пунктом управления (ОПУ) | ||

| сетевой узел переключения внутризоновой первичной сети с информационным пунктом (ИП) | ||

| территориальный автоматизированный узел коммутации и управления | ||

| 2. Сетевая станция | ||

| 3. Оконечная междугородная станция (ОМС), объединенная | ||

| 4. Пункты на первичной сети (для схем организации связи) | ||

| 4.1. Оконечный пункт (ОП) | ||

| 4.2. Транзитный пункт (ТрП) | ||

| 4.3. Питающий усилительный (регенерационный) пункт. Для указания разновидности пунктов около обозначений приводят их аббревиатуру: ОУП (ОРП) - обслуживаемый; ПОУП (ПОРП) - полуобслуживаемый; ПНУП (ПНРП) - необслуживаемый | ||

| 4.4. Необслуживаемый усилительный (регенерационный) пункт кабельных линий передачи или вспомогательный усилительный пункт воздушных линий передачи, питаемый дистанционно. При необходимости около обозначений приводят: 4.4.1 аббревиатуру пункта: НУП - необслуживаемый усилительный пункт; НРП - необслуживаемый регенерационный пункт; ВУП - вспомогательный усилительный пункт 4.4.2 номер пункта в виде дроби, где в числителе указан порядковый номер пункта в пределах участка, в знаменателе - номер участка. | ||

| Пример. НУП номер 2/3 | ||

| 4.5 Необслуживаемый регенерационный пункт с автономным питанием. | ||

| Около обозначения указывают те же данные, что и в п. 4.4.2, и дополнительно тип автономного источника питания. | ||

| Пример. НРП номер 1/5 с автономным источником питания типа РИТЭГ. | ||

| 5. Передвижная усилительная станция (ПУС) линии передачи |

8. Обозначения условные оконечных станции систем передачи и аппаратуры оконечных станций систем передачи приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Оконечная станция системы передачи (СП) и аппаратура оконечного пункта линейного тракта (ОПЛТ). Общее обозначение (для схем развития) основное и упрощенное | ||

| 1.1 для однополосной СП магистральной первичной сети (СМП) и внутризоновых первичных сетей (ВЗПС) или двухкабельной СП местных первичных сетей | ||

| 1.2. Для двухполосной СП СМП и ВЗПС или однокабельной СП местных первичных сетей. | ||

| Примечание. Около обозначения указывают тип и, при необходимости, количество образуемых каналов системы передачи, номера групп и их использование (по потребителям) 2. Аппаратура преобразования и временного группообразования. Основные и упрощенные обозначения | ||

| 2.1. Для СП с частотным разделением каналов | ||

| 2.1.1. Канального преобразования 0,3-3,4/60-108 кГц | ||

| 2.1.2. Первичных групп 60-108/312-552 кГц | ||

| 2.1.3. Вторичных групп 312-552/812-2044 кГц | ||

| 2.1.4. Третичных групп 812-2044/8516-12388 кГц | ||

| 2.2. Для СП с временным разделением каналов | ||

| 2.2.1. Цифрового каналообразования 64/2048 кбит/с | ||

| 2.2.2. Аналого-цифрового каналообразования 0,3-3,4/2048 кбит/с | ||

| 2.2.3. Аналого-цифрового преобразования вторичных групп 312-552/8448 кбит/с | ||

| 2.2.4. Аналого-цифрового преобразования третичных групп 812-2044/3´8448 кбит/с | ||

| 2.2.5. Вторичного временного группообразования 2048/8448 кбит/с | ||

| 2.2.6 Третичного временного группообразования 8448/34368 кбит/с | ||

| 2.2.7. Четверичного временного группообразования 34368/139264 кбит/с | ||

| 3. Аппаратура сопряжения. | ||

| Основное и упрощенное обозначения | ||

| 4. Аппаратура транзита групповых трактов: | ||

| первичных вторичных третичных четверичных | ||

| 5. Аппаратура объединения цифровых потоков в СП ИКМ 480´2 и ИКМ 1920´2. Основное и упрощенное обозначения. | ||

| Около обозначения указывают тип СП |

9. Обозначения условные аппаратуры оконечных и промежуточных (усилительных и регенерационных) станции линейного тракта систем передачи приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Аппаратура оконечного пункта линейного тракта - ОПЛТ (для многоканальных систем передачи). | ||

| Основное и упрощенное обозначения | ||

| 1.1 Для однополосной СП | ||

| 1.2 Для двухполосной СП | ||

| Внутри или около обозначений указывают тип системы | ||

| 2. Промежуточная усилительная станция. Общее обозначение. Для двухполосных СП: | ||

| с раздельными усилителями направления передачи | ||

| с общим усилителем для обоих направлений передачи | ||

| Для однополосных СП | ||

| При необходимости указывают тип системы передачи. При наличии в аппаратуре промежуточных станций разного числа КЧ в обозначение вписывают их количество | ||

| Пример. Обслуживаемая усилительная станция К-60П с 3-частотной АРУ Для аппаратуры НУП в обозначение вписывают их разновидности: с грунтовой АРУ (l); с АРУ по КЧ (кч); с коррекцией (к); с регулировкой (р) | ||

| Примеры: необслуживаемая усилительная станция с грунтовой АРУ | ||

| необслуживаемая усилительная станция с коррекцией | ||

| необслуживаемая усилительная станция с выключенной грунтовой АРУ | ||

| 3. Промежуточная регенерационная станция | ||

| 3.1. Для городских первичных сетей | ||

| 3.1.1. При однокабельном одноконтейнерном режиме работы с РЛ двустороннего действия | ||

| 3.1.2. При двухкабельном одноконтейнерном режиме работы с РЛ двустороннего действия | ||

| 3.1.3. При двухкабельном двухконтейнерном режиме работы | ||

| 3.2. Для магистральной и внутризоновых первичных сетей при двухкабельном и однокабельном режимах работы. | ||

| При необходимости указывают тип аппаратуры, количество систем и номер НРП | ||

| 4. Выделение и введение в ОУП групповых трактов | ||

| 5. Ответвление в ОУП групповых трактов с потерей спектра |

10. Обозначения условные каналов передачи первичных сетей, аппаратуры вещания и вспомогательных устройств первичной сети приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Канал тональной частоты (ТЧ) | ||

| При необходимости указания назначения канала используют следующие обозначения: | ||

| канал при ручном способе установления соединения во вторичных сетях | ||

| канал при автоматическом и полуавтоматическом способах установления соединения во вторичных сетях канал, передаваемый арендатору (АС) канал служебной связи | ||

| Каналы, передаваемые во вторичную сеть для передачи различного вида сообщений обозначают буквами: ТТ - тональный телеграф; ПД - передача данных; Ф - факсимильная передача; ЗВ - передача программ звукового вещания | ||

| 2. Канал ТЧ или групповой тракт резервный (свободный) | ||

| 3. Фантомная цепь двухпроводная | ||

| 4. Физическая цепь | ||

| 5. Усилитель ТЧ: | ||

| двухпроводный односторонний | ||

| двухпроводный двусторонний | ||

| четырехпроводный двусторонний | ||

| 6. Аппаратура служебной связи | ||

| 6.1. В необслуживаемых пунктах (НУП, НРП) | ||

| 6.1.1 По двухпроводной схеме | ||

| с усилителем | ||

| без усилителя | ||

| 6.1.2 По четырехпроводной схеме | ||

| 6.2. В обслуживаемых пунктах | ||

| Указывают аббревиатуру обозначений разновидности служебных связей: МСС - магистральная ПСС - постанционная УСС - участковая | ||

| Примеры: | ||

| УСС в оконечном пункте: | ||

| по двухпроводной схеме | ||

| по четырехпроводной схеме | ||

| ПСС в оконечном пункте четырехпроводной схеме | ||

| ПСС в промежуточном пункте по четырехпроводной схеме | ||

| 7. Аппаратура телемеханики Указывают аббревиатуру разновидности: | ||

| ТМУ - телемеханика участковая | ||

| ТММ - телемеханика магистральная и др. | ||

| 8. Аппаратура образования канала звукового вещания. Внутри обозначения указывают тип аппаратуры | ||

| приемный комплект | ||

| передающий комплект | ||

| 9. Аппаратура двусторонней групповой междугородной телефонной связи | ||

| 10. Управляющий вычислительный комплекс |

11. Обозначения условные узлов, станций, подстанций и устройств вторичной телефонной сети приведены в табл. 5.

Та6лица 5

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Телефонный узел автоматической коммутации. | ||

| Указывают типы (УАК-1, УАК2). | ||

| 2. Телефонная станция, подстанция или телефонный узел. | По ГОСТ 2.739-68 | |

| Допускается для схем развития и схем организации связи | ||

| 2.1. Общее обозначение | ||

| Для указания разновидностей станций, подстанций и узлов около обозначения, приводят сокращенное наименование или наименование и тип оборудования | ||

| 2.2. Упрощенное обозначение для кабельных схем. Указывают номер станции. | ||

| Примеры: | ||

| АМТС - междугородная телефонная станция автоматическая | ||

| ЦС - центральная телефонная станция (сельская), тип оборудования ИАТСКЭ 1 | ||

| ПСК-1000 - подстанция координатной системы емкостью 1000 номеров | ||

| 3. Ступень искания для функциональных схем станций и узлов типа: | ||

| АТС ДШ | ||

| АТСК | ||

| АТСКЭ: | ||

| коммутационное поле без концентрации | ||

| коммутационное поле с концентрацией | ||

| АТСЭ: | ||

| коммутационное поле без концентрации | ||

| коммутационное поле с концентрацией | ||

| 4. Телефонные аппараты, таксофоны и коммутаторы | По ГОСТ 2.739-68 | |

| На планах зданий и сооружений допускается упрощенное обозначение. | ||

| 4.1. Телефонные аппараты: местной телефонной сети | ||

| учрежденческо-производственной телефонной станции | ||

| производственной связи | ||

| Внутри условного знака указывают порядковый номер коммутатора, к которому подключается аппарат. | ||

| 4.2. Коммутатор производственной связи. Внутри условного знака указывают порядковый номер коммутатора. | ||

| 5. Розетка телефонная | ||

| 6. Телефонный переговорный пункт (ПП) | ||

| 7. Комплекты реле соединительных линий, соединительные комплекты и согласующие устройства, релейные и электронные (РСЛП, ШК, ИКТН, РСЛУ, СИ, СВМ и др.) | ||

| 8. Релейное или электронное устройство управления. Указывают наименование устройства (маркер - М, пересчетчик - П, регистр - Р, УЗПИ, УКС, УРС, ЦУУ и др.) | ||

| 9. Промежуточный щит переключений - ПЩ для схем. | ||

| Указывают назначение ПЩ. | ||

| Пример: ПЩ 1 ГИ. | ||

| Кроссировочное соединение на ПЩ, выполняемое между рамками на стороне поля и приборов | ||

| Кроссировочное соединение на ПЩ, выполняемое между рамками на одной из сторон | ||

| Допускается при сложных переключениях на ПЩ |

12. Обозначения условные узлов, станций, устройств вторичных сетей телеграфной, факсимильной и передачи данных приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Телеграфный узел коммутации 1-го класса, объединяющий оборудование транзитной станции коммутации каналов (СКТ) и автоматического узла коммутации сообщений (АУКС). | ||

| Общее обозначение Обозначения для конкретных станций и АУКС: | ||

| на координатных соединителях | ||

| на электронных соединителях | ||

| 2. Телеграфный узел коммутации 2-го класса, содержащий оконечную станцию коммутации каналов (СКО) и автоматический узел коммутации сообщений (АУКС). Общее обозначение | ||

| 2.1. Конкретные станции коммутации каналов | ||

| 2.1.1. На координатных соединителях: | ||

| объединенная оконечная автоматическая телеграфная станция (подстанция) | ||

| автоматическая станция абонентского телеграфа | ||

| автоматическая телеграфная станция прямых соединений | ||

| 2.1.2. На шаговых соединителях: | ||

| автоматическая станция абонентского телеграфа | ||

| автоматическая телеграфная станция прямых соединений | ||

| 2.1.3. Станции и подстанции электронного типа | ||

| 2.2. Телеграфные узлы коммутации сообщений (АУКС) | ||

| 3. Телеграфный узел коммутации 3-го класса, содержащий подстанцию коммутации каналов (ПСК) и концентратор КС. Общее обозначение | ||

| 4. Аппаратура образования дискретных каналов магистральных и внутризоновых связей. Указывают: внутри обозначения тип аппаратуры, число каналов и их использование, в кружке - число каналов ТЧ. | ||

| Пример. Тип аппаратуры ТТ-144, число каналов ТЧ-4 | ||

| 5. Аппаратура образования дискретных каналов местных телеграфных связей | ||

| 5.1. Станция, устанавливаемая на телеграфе | ||

| 5.2. Станция, устанавливаемая на АТС | ||

| 5.3. Регенератор | ||

| 6. Переходные устройства | ||

| 7. Стойка коммутационных устройств | ||

| 8. Контрольно-измерительный пульт и др. пульты. Указывают тип пульта | ||

| 9. Коммутатор низовой связи станции прямых соединений | ||

| 10. Схемный коммутатор станции прямых соединений | ||

| 11. Телеграфный коммутатор особой корреспонденции | ||

| 12. Концентратор телеграфной связи | ||

| 13. Контрольно-измерительная аппаратура | ||

| 14. Аппаратно-программный комплекс «Телеграф» | ||

| 15. Оконечный пункт телеграфной сети общего пользования | ||

| 16. Абонентский пункт сети АТ | ||

| 17. Телеграфный аппарат | ||

| 18. Факсимильный аппарат | ||

| 19. Вызывной прибор: | ||

| с дисковым набором номера | ||

| с тастатурным набором номера | ||

| 20. Телеграфный аппарат с магнитной приставкой | ||

| 21. Аппаратура передачи данных | ||

| 22. Абонентский пункт (АП) сети ПД: | ||

| 22.1 не оснащенный ЭВМ | ||

| 22.2 оснащенный ЭВМ | ||

| 22.3 состоящий из нескольких устройств и работающий как передающее устройство. Указывают тип АП и сети связи | ||

| 23. Устройство защиты от ошибок | По ГОСТ 24.303-80, приложение 2, поз. 13 | |

| 24. Устройства сопряжения каналов ПД и ЭВМ | То же, поз. 14 | |

| 25. Концентратор каналов ПД | То же, поз. 15 | |

| 26. Телеграфный канал (ТГ): | ||

| оконечной работы (АТОЛ, АС) | ||

| транзита | ||

| автоматической коммутации координатной системы | ||

| автоматической коммутации электронной системы | ||

| автоматической системы коммутации сообщений | ||

| служебной связи | ||

| резервный (свободный) | ||

| 27. Оконечный пункт (ОП) передачи (ПРД) или приема (ПРМ) газетных полос по каналам связи |

13. Обозначения условные станций и устройств сетей проводного и звукового вещания приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Центральная станция (ЦСПВ). Указывают: количество управляемых ОУС, УС (п); количество управляемых ТП, БС (т) | ||

| 2. Усилительные станции и блок-станции ОУС, УС, БС. Указывают: тип станции (М); номер станции (№); существующая мощность, кВт (а); проектируемая мощность, кВт (б) | ||

| 3. Опорная усилительная станция (ОУС) Указывают номер станции (№) и количество оконечных усилителей (заштрихованные прямоугольники - рабочие усилители, незаштрихованные резервные) | ||

| 3.1. Для ОУС с оконечными усилителями мощностью по 5 кВт | ||

| 3.2. То же, мощностью по 15 кВт | ||

| 4. Блок-станция (БС) с обозначением порядкового номера ее трансформаторной подстанции (№) | ||

| 5. Усилительная станция (УС) Указывают количество оконечных усилителей и номер станции (№) | ||

| 5.1. Для УС с оконечными усилителями мощностью по 5 кВт | ||

| 5.2. То же, мощностью по 15 кВт | ||

| 6. Станция ПВ централизованной сети проводного вещания Указывают мощность в киловаттах (W) | ||

| 7. Трансформаторная подстанция (ТП). Указывают: номер ТП (№); существующее количество радиотрансляционных точек (а); существующее количество уличных громкоговорителей в 10-ваттном исчислении (б); проектируемое количество радиотрансляционных точек (в); проектируемое количество уличных громкоговорителей в 10-ваттном исчислении (г) | ||

| 8. Трансформаторная подстанция однолучевого питания (ТПО) Указывают номера подстанции (№) | ||

| 9. Трансформатор абонентский или фидерный Указывают мощность трансформатора (W) и, при необходимости, количество радиотрансляционных точек (п) | ||

| 10. Коробка универсальная сети проводного вещания: | ||

| 10.1 ответвительная | ||

| 10. 2 ограничительная | ||

| 11. Радиорозетка | ||

| 12. Громкоговоритель: | ||

| 12.1 абонентский | ||

| 12.2 рупорный | ||

| 12.3 радиальный | ||

| 13. Звуковая колонка | ||

| 14. Аппаратная звукового или телевизионного вещания Для указания разновидности аппаратных около обозначения приводят аббревиатуру их наименований. Например: РУМВА - аппаратная регионального узла магистральных связей; МВА - междугородная вещательная аппаратная; КРА - коммутационно-распределительная аппаратная | ||

| 15. Пункт переприема каналов звукового вещания (ЗВ) или телевизионного вещания (ТВ) (транзит НЧ для ЗВ и транзит по видеочастоте ТВ) | ||

| 16. Пункт транзита каналов звукового вещания (ЗВ) или телевизионного вещания (ТВ) (транзит по ВЧ для ЗВ и транзит по ПЧ для ТВ) |

14. Обозначения условные для направляющих сред (кабельных, воздушных) линий передачи и сетей проводного вещания приведены в табл. 8.

Таблица 8

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Линия кабельной связи | СТ СЭВ 160-75 | |

| Допускается в схемах, насыщенных коммуникациями связи | ||

| 1.1. Подземная в грунте | ||

| 1.2. Подводная | ||

| 1.3. Подвесная | ||

| 1.4. В кабельной канализации, шахте, коллекторе, смотровом устройстве, туннеле, метро, по стенам зданий, в канале скрытой проводки, по металлическому желобу | ||

| Примечание. При необходимости указывают: номер линии (№), марку кабеля, диаметр жил (т, мм) длину линии (l, км) | ||

| 2. Кабель демонтируемый | ||

| 3. Кабель электродренажа (для схем) | ||

| 4. Канализация кабельная связи При необходимости указывают число каналов, номер канала, в котором прокладывается проектируемый кабель, направление счета каналов, длина пролета канализации | ||

| Примеры: | ||

| 1) кабельная канализация: количество каналов - 12; номер канала - 2: длина пролета канализации - 120 м; проектируемое число каналов; (в кружке) - 12 | ||

| 2) докладка каналов к действующей кабельной канализации (указывается в кружке) | ||

| 5. Каналы кабельной канализации: | ||

| канал свободный | ||

| канал, занятый существующим кабелем | ||

| канал, занятый частично | ||

| канал, забронированный по другому объекту | ||

| Пример: 16-канальный блок кабельной канализации | ||

| Номера занимаемых каналов указывают цифрами (9, 1, 2) | ||

| 6. Бокс кабельный При необходимости, около обозначения указывают число пар и номера коробок | ||

| 7. Колодец кабельный | По СТ СЭВ 160-75 | |

| Допускается в схемах, насыщенных коммуникациями связи, упрощенное обозначение | ||

| Для указания типоразмера колодца вписывают цифровое или буквенное обозначение. | ||

| Примеры: | ||

| колодец кабельный канализации связи типоразмера ККС-4 | ||

| колодец кабельной канализации связи специального типа | ||

| 8. Колодец кабельной канализации переустраиваемый | ||

| 9. Колодец кабельной канализации на геодезической подоснове При необходимости на выкосе указывают номер колодца (№) и тип колодца (М). Допускается, при необходимости, наносить на геоподоснову кабельные колодцы в масштабе чертежа: | ||

| 9.1 проходной | ||

| 9.2 угловой | ||

| 9.3 разветвительный | ||

| 10. Колодец кабельной канализации на поперечном и продольном профиле При необходимости указывают около или внутри обозначения тип колодца | ||

| 11. Шкаф кабельный распределительный | По СТ СЭВ 160-75 | |

| Допускается на планах и схемах: | ||

| 11.1 при установке на улице | ||

| 11.2 при установке внутри здания Указывают номер, емкость шкафа и, при необходимости, номер магистрали, число пар | ||

| 11.3 на схеме магистральных участков телефонной сети В обозначение вписывают: по горизонтали - номер шкафа по вертикали - номера защитных полос (ЗП) | ||

| 12. Коробка абонентская: | ||

| 12.1 распределительная | ||

| 12.2 распределительная параллельная Указывают: номер коробки (№); количество подключенных телефонных аппаратов (К) | ||

| 13. Ящик кабельный телефонный: | ||

| 13.1 общее назначение | ||

| 13.2 параллельный Указывают: номер кабельного ящика (№); емкость кабельного ящика (п) | ||

| 14. Провод защитный Над обозначением указывают марку и сечение провода | ||

| 15. Термодатчик грунтовый АРУ | ||

| 16. Пункт контрольно-измерительный (КИП) Указывают тип КИП | ||

| 17. Столбик замерный | ||

| 18. Знак створный на речных переходах | ||

| 19. Вывод кабеля, защищаемого металлическим угольником (трубой) на стену здания | ||

| 20. Заземление Общее обозначение, указывают количество электродов (п) | ||

| 20.1. Контурное Указывают количество электродов (п) | ||

| 20.2. Протяженное Указывают длину (l, м) | ||

| 21. Муфта кабельная (для линий связи): | ||

| 21.1 прямая | ||

| 21.2 разветвительная (перчатка) | ||

| 21.3 симметрирующая | ||

| 21.4 конденсаторная | ||

| 21.5 стыковая | ||

| 2.1.6 газонепроницаемая | ||

| 21.7 изолирующая | ||

| 21.8 изолирующая газонепроницаемая | ||

| 22. Устройства электрозащиты (для схем) | ||

| 22.1. Электродренаж: | ||

| 22.1.1 усиленный | ||

| 22.1.2 прямой | ||

| 22.1.3 поляризованный | ||

| 22.2. Установка катодная | ||

| 22.3. Протектор | ||

| 22.4. Совместная электрозащита (вентильная электроперемычка) | ||

| 23. Линия воздушная столбовая Указывают: номер линии (№); длину линии (l, км): материал и диаметр проволоки (т, мм); номера опор, при необходимости (1, 2, 3) | ||

| 23.1. Упраздняемая воздушная линия связи | ||

| 24. Профили опор воздушных линий передачи и сети проводного вещания: | ||

| 24.1 для 8-штырной траверсы | ||

| 24.2 для 4-штырной траверсы | ||

| 24.3 для крюкового профиля Указывают: номер цепи или линии (№); материал и диаметр проводов (М), например, М-4, С-4; количество опор на 1 км (А); высоту опоры (h) | ||

| 25. Линия стоечная городских телефонных сетей и сетей проводного вещания Указывают: номер линии (№); материал и диаметр провода (т, мм), длину линии (l, км); номера опор, при необходимости (1, 2, 3) | ||

| 26. Линия сети проводного вещания на электроопорах Указывают: номер линии (№); материал и диаметр провода (т, мм); длину линии (l, км); номера опор, при необходимости (1, 2, 3) | на существующих опорах | |

| 27. Фидер магистральный на схемах сети проводного вещания | ||

| Указывают: рабочий (М); резервный (Мр); номер линии (№); длину линии (l, км); материал и диаметр провода (т, мм) | ||

| 28. Стойка телефонная Допускается около обозначения указывать тип стойки и число пар | ||

| 29. Штыри на крыше | ||

| 30. Опоры столбовые Допускается указывать назначение и материал опор: контрольная (К); резервная (Р); железобетонная (Ж); деревянная (Д) | ||

| 31. Опора угловая, укрепленная подпорой с правой стороны по ходу нумерации опор | ||

| 32. Опора угловая, укрепленная подпорой с правой стороны по ходу нумерации опор | ||

| 33. Опора угловая, укрепленная оттяжкой | ||

| 34. Опора угловая укрепленная подпорой и оттяжкой | ||

| Примечание. В обозначениях по п.п. 31 - 34 указывают нормальный вылет угла (Ам) | ||

| 35. Опора, укрепленная одной деревянной приставкой | ||

| 36. Опора, укрепленная двумя деревянными приставками | ||

| 37. Опора, укрепленная одной железобетонной или рельсовой приставкой | ||

| 38. Опора, укрепленная двумя железобетонными или рельсовыми приставками | ||

| 39. Опора, укрепленная контрольной оттяжкой Указывают нормальный вылет угла (Ам) | ||

| 40. Сдвоенная опора | ||

| 41. Опора для болотистых грунтов | ||

| 42. Опора, оборудованная двойными траверсами | ||

| 43. Опора, установленная в ряже | ||

| 44. Опора полуанкерная | ||

| 45. Опора П-образная | ||

| 46. Опора кабельная с кабельным шкафом или ящиком | ||

| 47. Опора мачтовая | ||

| 48. Опора с молниеотводом | ||

| 49. Опора с разрядником Указывают тип разрядника (р) | ||

| 50. Катушка: | ||

| дренажная (ДК) | ||

| запирающая (ЗК) | ||

| 51. Автотрансформатор согласовывающий (АТ) | ||

| 52. Катушка пупиновская на опоре | ||

| 53. Ящик пупиновский | ||

| 54. Переход кабельный подводный Указывают марку, емкость и диаметр жил кабеля | ||

| 55. Переход мачтовый Указывают высоту мачт (Н, м) | ||

| 56. Вставка кабельная и ввод на воздушных линиях: | ||

| вставка | ||

| ввод | ||

| Указывают марку, емкость и диаметр жил кабеля | ||

| 57. Линия передачи соединительная ГТС и СТС (межстанционной, межузловой): | ||

| 2-проводная | ||

| 3-проводная | ||

| 4-проводная |

15. Прочие условные обозначения, используемые на схемах и планах сооружений связи, приведены в табл. 9.

Таблица 9

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Эксплуатационные предприятия (сооружения) сетей связи и их подразделения | ||

| Для указания разновидности предприятий (сооружений) около обозначения приводят их аббревиатуру Пример: ТПОМС - территориально-производственное объединение междугородными связями и телевидения; ЭТУС - эксплуатационный технический узел связи, РУС - районный узел связи и т. п. | ||

| 2. Станционное оборудование на планах расположения. Указывают тип аппаратуры и, при необходимости, номер стойки (статива): | ||

| стоечного или шкафного типа в рядах | ||

| стоечного, устанавливаемого в каркасах ряда | ||

| ряды в аппаратной, стативной и др. Указывают расстояние между осями рядов (l1), в свету (l2) и от стены (l3) | ||

| Примечание. Оборудование обозначают: | ||

| проектируемое | ||

| действующее | ||

| переносимое | ||

| развитие | ||

| демонтируемое | ||

| свободные места на каркасе ряда, используемые при развитии | ||

| фасад оборудования (указывают стрелкой) | ||

| 3. Штифтовая рамка на схемах подключения: | ||

| без направляющей платы для проводников (кабелейтора) | ||

| с направляющей платой для проводников (кабелейтором) | или | |

| 4. Подпольный желоб | ||

| 5. Подпольная коробка. Указывают тип коробки (ПК); размеры (Н) | ||

| 6. Отверстие для прохода кабелей | ||

| 7. Воздушный желоб для прокладки кабелей: | ||

| открытый | ||

| закрытый | ||

| 8. Каналы скрытых проводок Указывают: количество труб (п); диаметр трубы (d, мм); протяженность (l, м) | ||

| 9. Переключение каналов ТЧ, ТТ (кроссировки на ПСП, промщитах) | ||

| То же, сетевых и групповых трактов и широкополосных каналов | ||

| То же, коммутируемых каналов вторичных сетей | ||

| 10. Дистанционное питание (ДП), направление основного ДП по схеме: | ||

| «провод-земля» | ||

| то же, резервное | ||

| Направление основного ДП по схеме: | ||

| «провод-провод» | ||

| то же, резервное | ||

| Указывают число используемых жил | ||

| 11. Граница района трансформаторной подстанции (ТП), блок-станции (БС), усилительной станции (УС), хозяйства (совхоза, колхоза) |

16. Условные обозначения оконечных и промежуточных пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ состоят из графического условного обозначения и буквенно-цифрового обозначения элементов аппаратуры, а также номеров цифровых трактов.

Размер шрифта буквенно-цифрового обозначения аппаратуры и ее элементов должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже, а также номеров цифровых трактов.

Условные обозначения пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ приведены в табл. 10.

Таблица 10

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Интерфейсы | ||

| 1) 2 Мбит/с | Е1 | Е1 |

| 2) 34 Мбит/с | Е3 | Е3 |

| 3) 140 Мбит/с | Е4 | Е4 |

| 4) SТМ-1 | S1 | S1 |

| 5) SТМ-4 | S4 | S4 |

| б) SТМ-16 | S16 | S16 |

| 2. Оконечный пункт ЛП с аппаратурой СП СЦИ | ||

| 1) ВОСП 155 Мбит/с (SТМ-1) а) с окончанием на 1 тракт 140 Мбит/с | ||

| б) с окончанием на 63 тракта 2 Мбит/с | ||

| в) с окончанием на 3 тракта 34 Мбит/с | ||

| г) с комбинированным окончанием на 42 тракта 2 Мбит/с и 1 тракт 34 Мбит/с | ||

| 2) ВОСП 622 Мбит/с (STM-4) а) с окончанием на 4 тракта STM-1 или 4 тракта 140 Мбит/с | ||

| б) с окончанием на 126 трактов 2 Мбит/с и 6 трактов 34 Мбит/с | ||

| в) с комбинированным окончанием на 2 тракта STM-1 и 126 трактов 2 Мбит/с или 6 трактов 34 Мбит/с | ||

| г) с комбинированным окончанием на 2 тракта 140 Мбит/с и 126 трактов 2 Мбит/с или 6 трактов 34 Мбит/с | ||

| 3) ВОСП 2,5 Гбит/с (SТМ-16) с окончанием на 16 трактов SТМ-1 или 16 трактов 140 Мбит/с | ||

| 4) Оконечный пункт ЛП с аппаратурой СП СЦИ (ВОСП 155 Мбит/с/622 Мбит/с/2,5 Гбит/с) с резервированием по схеме 1+1 или 1:1 | ||

| 3. Промежуточный пункт ЛП с аппаратурой СП СЦИ | ||

| 1) ВОСП 155 Мбит/с а) с вводом/выводом 1 тракта SТМ-1 | ||

| б) с вводом/выводом 63 трактов 2 Мбит/с | ||

| в) с вводом/выводом 3 трактов 32 Мбит/с | ||

| г) с вводом/выводом трактов 2 Мбит/с, 34 Мбит/с с кросскоммутацией на уровне VС-12 | ||

| д) регенератор | ||

| 2) ВОСП 622 Мбит/с а) с вводом/выводом 4 трактов 140 Мбит/с или SТМ-1 | ||

| б) с вводом/выводом 126 трактов 2 Мбит/с и 6 трактов 34 Мбит/с | ||

| в) с вводом/выводом 2 трактов SТМ-1 или 140 Мбит/с и 126 трактов 2 Мбит/с | ||

| г) с вводом/выводом 2 трактов SТМ-1 или 140 Мбит/с и 6 трактов 34 Мбит/с | ||

| д) с вводом/выводом трактов 2 Мбит/с, 34 Мбит/с с кросскоммутацией на уровне VС-12 | ||

| е) с вводом/выводом трактов 140 Мбит/с, SТМ-1 с кросскоммутацией на уровне VС-12 | ||

| ж) с вводом/выводом трактов SТМ-1 или 140 Мбит/с с кросскоммутацией на уровне VС-4 | ||

| з) регенератор | ||

| 3) ВОСП 155 Мбит/с/622 Мбит/(SТМ-1/SТМ-4) с вводом/выводом трактов 2 Мбит/с, 34 Мбит/с, 140 Мбит/с, SТМ-1 | ||

| 4) ВОСП 155 Мбит/с/622 Мбит/(SТМ-1/SТМ-4) с вводом/выводом до 252 трактов 2 Мбит/с с кросскоммутацией на уровнях TU-12, TU-2, АU-4 | ||

| 5) ВОСП 2,5 Гбит/с | ||

| а) с вводом/выводом 16 трактов 140 Мбит/с или 16 трактов SТМ-1 или их комбинация | ||

| б) с вводом/выводом трактов 140 Мбит/с, SТМ-1 с кросскоммутацией на уровне VС-12 | ||

| в) с вводом/выводом трактов 140 Мбит/с, SТМ-1 с кросскоммутациtй на уровне VС-4 | ||

| г) регенератор | ||

| 6) Кроссовый коммутатор | ||

| а) с вводом/выводом до 256 трактов 140 Мбит/с или SТМ-1, или до 1024 трактов 34 Мбит/с, или до 16384 трактов 2 Мбит/с или их комбинация с кросскоммутацией на уровнях ТU-12, TU-3, AU-4 | ||

| б) с вводом/выводом до 1024 трактов 140 Мбит/с или SТМ-1, или их комбинация кросскоммутацией на уровне АU-4 |

(п. 16 введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Примеры построения на схемах организации связи условных обозначений оконечных и транзитных станций систем передачи с использованием условных обозначений элементов этих станций

| Наименование | Обозначений сооружений и устройств | |

| действующих | проектируемых | |

| 1. Кабельные системы передачи | ||

| 1.1. Оконечная станция и аппаратура оконечного пункта линейного тракта (ОПЛТ) СП К-3600 (основное обозначение) | ||

| 1.2. Оконечная станция и аппаратура ОПЛТ СП К-102ОС (упрощенное обозначение) | ||

| 1.3. Оконечная станция и аппаратура ОПЛТ СП ИКМ-480 (основное обозначение) | ||

| 1.4. Оконечная станция и аппаратура ОПЛТ СП ИКМ-12ОУ (упрощенное обозначение) | ||

| 1.5. Транзитное соединение групповых трактов оконечных станций СП К-60ПС и СП К-24Р (упрощенное обозначение) | ||

| 1.6. Транзитное соединение групповых трактов оконечных станций СП ИКМ-12ОУ и СП К-60ПС (основное обозначение) | ||

| 1.7. Транзитное соединении групповых трактов оконечных станций СП ИКМ-120 4/5 и СП ИКМ-30 по двухкабельной схеме (основное обозначение) | ||

| 1.8. Сопряжение аппаратуры СП ИКМ-120 4/5 по однокабельной схеме с АТСК-У (основное обозначение) | ||

| 1.9. Сопряжение аппаратуры СП ИКМ-30 с АТС: | ||

| координатной системы | ||

| электронной системы | ||

| 2. Воздушные системы передачи | ||

| 2.1. Оконечная станция воздушной линии передачи (основное обозначение) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а

Справочное

примеры ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ОКОНЕЧНЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПУНКТОВ ЛП С АППАРАТУРОЙ СП СЦИ НА СХЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ

1. Система передачи 155 Мбит/с

_________

* Около условного обозначения указывают тип аппаратуры.

Рисунок 1

2. Система передачи 622 Мбит/с

Рисунок 2

3. Система передачи 2,5 Гбис/с

Рисунок 3

(Приложение 1а введено дополнительно, Изм. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Наименование | Номер таблицы | Порядковый номер в таблице |

| Автотрансформатор согласовывающий (АТ) | 8 | 51 |

| Аппарат телеграфный | 6 | 17 |

| Аппарат телеграфный с магнитной приставкой | 6 | 20 |

| Аппарат факсимильный | 6 | 18 |

| Аппараты телефонные | 5 | 4 |

| Аппаратура двусторонней групповой междугородной телефонной связи | 4 | 9 |

| Аппаратная звукового или телевизионного вещания | 7 | 14 |

| Аппаратура контрольно-измерительная | 6 | 13 |

| Аппаратура образования дискретных каналов магистральных и внутризоновых связей | 6 | 4 |

| Аппаратура образования дискретных каналов местных телеграфных связей | 6 | 5 |

| Аппаратура образования канала звукового вещания | 4 | 8 |

| Аппаратура оконечная линейного тракта (ОПЛТ) | 3 | 1 |

| Аппаратура передачи данных | 6 | 21 |

| Аппаратура преобразования и временного группообразования | 2 | 2 |

| Аппаратура служебной связи | 4 | 6 |

| Аппаратура сопряжения | 2 | 3 |

| Аппаратура телемеханики | 4 | 7 |

| Аппаратура транзита групповых трактов | 2 | 4 |

| Блок-станция (БС) | 7 | 4 |

| Бокс кабельный | 8 | 6 |

| Вставка кабельная и ввод на воздушных линиях | 8 | 56 |

| Вывод кабеля, защищаемого металлическим угольником (трубой) на стену здания | 8 | 19 |

| Выделение и введение в ОУП групповых трактов | 3 | 4 |

| Граница района трансформаторной подстанции (ТП), блок-станции (БС), усилительной станции (УС), хозяйства (совхоза, колхоза) | 9 | 11 |

| Громкоговоритель | 7 | 12 |

| Желоб воздушный для - прокладки кабелей | 9 | 7 |

| Желоб подпольный | 9 | 4 |

| Заземление | 8 | 20 |

| Знак створный на речных переходах | 8 | 18 |

| Интерфейсы | 10 | 1 |

| Кабель демонтируемый | 8 | 2 |

| Кабель электродренажа | 8 | 3 |

| Канал телеграфный (ТГ) | 6 | 26 |

| Канал тональной частоты (ТЧ) | 4 | 1 |

| Канал тональной частоты или групповой тракт резервный | 4 | 2 |

| Каналы кабельной канализации | 8 | 5 |

| Каналы скрытых проводок | 9 | 8 |

| Канализация связи кабельная | 8 | 4 |

| Катушка | 8 | 50 |

| Катушка пупиновская на опоре | 8 | 52 |

| Колодец кабельный | 8 | 7 |

| Колодец кабельной канализации переустраиваемый | 8 | 8 |

| Колодец кабельной канализации на геодезической подоснове | 8 | 9 |

| Колодец кабельной канализации на поперечном и продольном профиле | 8 | 10 |

| Колонка звуковая | 7 | 13 |

| Коммутатор низовой связи станции прямых соединений | 6 | 9 |

| Коммутатор станции прямых соединений схемный | 6 | 10 |

| Коммутатор телеграфный особой корреспонденции | 6 | 11 |

| Коммутаторы телефонные | 5 | 4 |

| Комплекс аппаратно-программный «Телеграф» | 6 | 14 |

| Комплекс управляющий вычислительный | 4 | 10 |

| Комплекты реле соединительных линий | 5 | 7 |

| Концентратор каналов ПД | 6 | 25 |

| Концентратор телеграфной связи | 6 | 12 |

| Коробка абонентская | 8 | 12 |

| Коробка подпольная | 9 | 5 |

| Коробка универсальная сети проводного вещания | 7 | 10 |

| Линия воздушная столбовая | 8 | 23 |

| Линия кабельная связи | 8 | 1 |

| Линия передачи соединительная ГТС и СТС | 8 | 57 |

| Линия сети проводного вещания на электроопорах | 8 | 26 |

| Линия стоечная городских телефонных сетей и сетей проводного вещания | 8 | 25 |

| Муфта кабельная (для линий связи) | 8 | 21 |

| Оборудование станционное на планах расположения | 9 | 2 |

| Опора для болотистых грунтов | 8 | 41 |

| Опора кабельная с кабельным шкафом или ящиком | 8 | 46 |

| Опора мачтовая | 8 | 47 |

| Опора, оборудованная двойными траверсами | 8 | 42 |

| Опора П-образная | 8 | 45 |

| Опора полуанкерная | 8 | 44 |

| Опора сдвоенная | 8 | 40 |

| Опора с молниеотводом | 8 | 48 |

| Опора с разрядником | 8 | 49 |

| Опоры столбовые | 8 | 30 |

| Опора угловая, укрепленная оттяжкой | 8 | 33 |

| Опора угловая, укрепленная подпорой и оттяжкой | 8 | 34 |

| Опора угловая, укрепленная подпорой с левой стороны по ходу нумерации опор | 8 | 31 |

| Опора угловая, укрепленная подпорой с правой стороны по ходу нумерации опор | 8 | 32 |

| Опора, укрепленная двумя деревянными приставками | 8 | 36 |

| Опора, укрепленная двумя железобетонными или рельсовыми приставками | 8 | 38 |

| Опора, укрепленная контрольной оттяжкой | 8 | 39 |

| Опора, укрепленная одной деревянной приставкой | 8 | 35 |

| Опора, укрепленная одной железобетонной или рельсовой приставкой | 8 | 37 |

| Опора, установленная в ряже | 8 | 43 |

| Отверстие для прохода кабелей | 9 | 6 |

| Ответвление в ОУП групповых трактов с потерей спектра | 3 | 5 |

| Переключение каналов ТЧ, ТТ | 9 | 9 |

| Переход кабельный подводный | 8 | 54 |

| Переход мачтовый | 8 | 55 |

| Питание дистанционное (ДП) | 9 | 10 |

| Подстанция трансформаторная (ТП) | 7 | 7 |

| Подстанция трансформаторная однолучевого питания (ТПО) | 7 | 8 |

| Предприятия (сооружения) эксплуатационные сетей связи | 9 | 1 |

| Прибор вызывной | 6 | 19 |

| Провод защитный | 8 | 14 |

| Профили опор воздушных линий передачи и сети проводного вещания | 8 | 24 |

| Пульт контрольно-измерительный | 6 | 8 |

| Пункт абонентский (АП) сети АТ | 6 | 16 |

| Пункт абонентский сети ПД | 6 | 22 |

| пункт контрольно-измерительный (КИП) | 8 | 16 |

| Пункт оконечный ЛП с аппаратурой СП СЦИ | 10 | 2 |

| Пункт оконечный (ОП) передачи (ПРД) или приема (пРМ) газетных полос но каналам связи | 6 | 27 |

| Пункт оконечный телеграфной сети общего пользования | 6 | 15 |

| Пункт переприема каналов звукового вещания (ЗВ) или телевизионного вещания (ТВ) | 7 | 15 |

| Пункт промежуточный ЛП с аппаратурой СП СЦИ | 10 | 3 |

| пункт телефонный переговорный (ПП) | 5 | 6 |

| Переход кабельной подводный | 8 | 54 |

| Переход мачтовый | 8 | 55 |

| Питание дистанционное (ДП) | 9 | 10 |

| Подстанция трансформаторная (ТП) | 7 | 7 |

| Подстанция трансформаторная однолучевого питания (ТПО) | 7 | 8 |

| Предприятия (сооружения) эксплуатационные сетей связи | 9 | 1 |

| Прибор вызывной | 6 | 19 |

| Провод защитный | 8 | 14 |

| Профили опор воздушных линий передачи и сети проводного вещания | 8 | 24 |

| Пульт контрольно-измерительный | 6 | 8 |

| Пункт абонентский (АП) сети АТ | 6 | 16 |

| Пункт абонентский сети ПД | 6 | 22 |

| Пункт контрольно-измерительный(КИП) | 8 | 16 |

| Пункт оконечный (ОП) передачи (ПРД) или приема (ПРМ) газетных полос по каналам связи | 6 | 27 |

| Пункт оконечный телеграфной сети общего пользования | 6 | 15 |

| Пункт переприема каналов звукового вещания (ЗВ) или телевизионного вещания (ТВ) | 7 | 15 |

| Пункт телефонный переговорный (ПП) | 5 | 6 |

| Пункт транзита каналов звукового вещания (ЗВ) или телевизионного вещания (ТВ) | 7 | 16 |

| Пункты на первичной сети | 1 | 4 |

| Радиорозетка | 7 | 11 |

| Рамка штифтовая на схемах подключения | 9 | 3 |

| Розетка телефонная | 5 | 5 |

| Станция оконечная междугородная (ОМС) объединенная | 1 | 3 |

| Станция опорная усилительная (ОУС) | 7 | 3 |

| Станция передвижная усилительная | 1 | 5 |

| Станция ПВ централизованной сети проводного вещания | 7 | 6 |

| Станция промежуточная регенерационная | 3 | 3 |

| Станция промежуточная усилительная | 3 | 2 |

| Станция сетевая | 1 | 2 |

| Станция системы передачи оконечная (СП) | 2 | 1 |

| Станция телефонная | 5 | 2 |

| Станция усилительная (УС) | 7 | 5 |

| Станция усилительная проводного вещания | 7 | 2 |

| Станция центральная (ЦСПВ) | 7 | 1 |

| Стойка коммутационных устройств | 6 | 7 |

| Стойка телефонная | 8 | 28 |

| Столбик запорный | 8 | 17 |

| Ступень искания для функциональных схем станций и узлов | 5 | 3 |

| Таксофоны телефонные | 5 | 4 |

| Термодатчик грунтовый АРУ | 8 | 15 |

| Трансформатор абонентский или фидерный | 7 | 9 |

| Узел телеграфный коммутации 1-го класса | 6 | 1 |

| Узел телеграфный коммутации 2-го класса | 6 | 2 |

| Узел телеграфный коммутации 3-го класса | 6 | 3 |

| Узел телефонный автоматической коммутации | 5 | 1 |

| Узлы сетевые | 1 | 1 |

| Усилитель тональной частоты | 4 | 5 |

| Устройство защиты от ошибок | 6 | 23 |

| Устройство управления релейное или электронное | 5 | 8 |

| Устройства сопряжения каналов ПД и ЭВМ | 6 | 24 |

| Устройства электрозащиты | 8 | 22 |

| Устройства переходные | 6 | 6 |

| Фидер магистральный на схемах сети проводного вещания | 8 | 27 |

| Цепь фантомная двухпроводная | 4 | 3 |

| Цепь физическая | 4 | 4 |

| Шкаф кабельный распределительный | 8 | 11 |

| Штыри на крыше | 8 | 29 |

| Щит переключений промежуточный (ПЩ) | 5 | 9 |

| Ящик кабельный телефонный | 8 | 13 |

| Ящик пупиновский | 8 | 53 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством связи СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. Г. Шифманович (руководитель темы), В. П. Абарыков, Э. Н. Дурбанова, Г. П. Юрасова, О. А. Хитринский, В. С. Аникеев, В. А. Есакова, Г. Ф. Знаменская, В. В. Семенов, В. А. Кононова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 27.05.88 № 94

3. ВЗАМЕН ГОСТ 2.753-79

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |

| ГОСТ 2.739-68 | 11 |

| ГОСТ 24.303-80 | 12 |

| СТ СЭВ 160-75 | 14 |